研究内容

この研究はMUレーダーによる観測データのうち電離圏観測データを使い、ビッグデータ処理を行う。ビッグデータ処理には豊富なライブラリが用意されていて、データ処理が得意なPythonを用いる。また、今回の研究ではその結果出てきたデータを可視化することによってスペースデブリの数や宇宙背景放射の日変動、電離圏F層の日変動の3つを明らかにすることを目的としている。

電離圏について

電離圏とは高度60kmから1000km以上の空間のことで、太陽からの紫外線やX線を大気が吸収することによって待機中の物質がイオンと電子に分かれた状態になっている場所である。この電離圏の領域や電子密度などは太陽光や大気の状態、地磁気活動などにって変化し、1日周期での変動や、季節単位、年単位といった長期的な変動も起こる。大気中の電子の密度は高度によって違い、電子の密度によっていくつかの層に分かれ、地表に近い層からD層、E層、F層と呼ぶ。

MUレーダーについて

MUレーダーとは滋賀県甲賀市にある京都大学生存権研究所、信楽MU観測所に設置された、大型待機観測用待機レーダーである。中層(Middle atmosphere)と超高層大気(Upper atmosphere)を観測するために作られたことから、それぞれの頭文字をとりMUレーダーと呼ばれている。

計測方法

観測地点からレーダーを放出し、大気の運動や循環を観測することができ、各アンテナに取り付けられた半導体小型送信機軍で送信を行う分散型送受信方式を採用することによって、電波のビームをコンピューターで制御し任意の方向に素早く向けることができ、風や乱流の立体構造がわかる。他にも分割してそれぞれ独立したレーダーとして使うこともできるので複雑な観測が可能になっている。

| MUレーダー諸元 | |

|---|---|

| 位置 | 滋賀県甲賀郡信楽町(34°.51’N, 136°06’E) |

| 中心周波数 | 46.5MHz |

| 周波数帯域 | 3.5MHz(1.65 MHz:2003年まで) |

| アンテナ | 直行八木アンテナ475本 |

| 構造 | 直径103m円形アレイ |

| 機能 | 電子ビーム方向走査 |

| ビーム幅 | 3.6°(半値全幅) |

| 送信出力 | 1MW(尖頭電力) |

使用するデータ

今回の研究で使用するデータは京都大学生存圏研究所から直接頂いたデータを使用する。電離圏のデータは京都大学生存圏研究所のwebページで直接閲覧することが可能だが、今回のデータはMUレーダーが観測した時のデータを使用した。webページで閲覧できるものは一度加工されており、ノイズなどが省かれた状態になっている。なので、今回調査する宇宙浮遊物の計数については観測時のデータが適していると考えた。

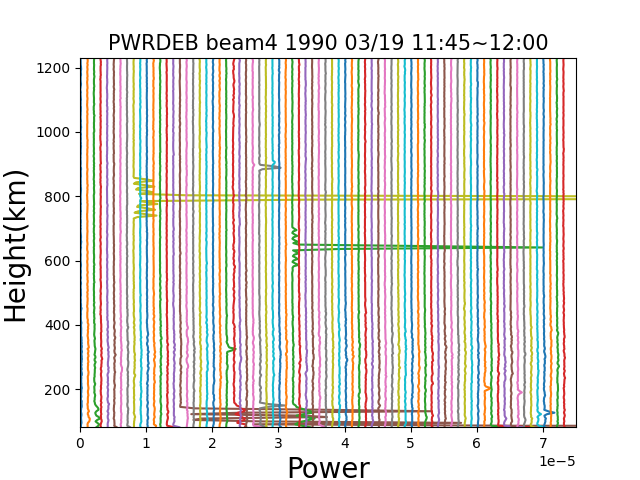

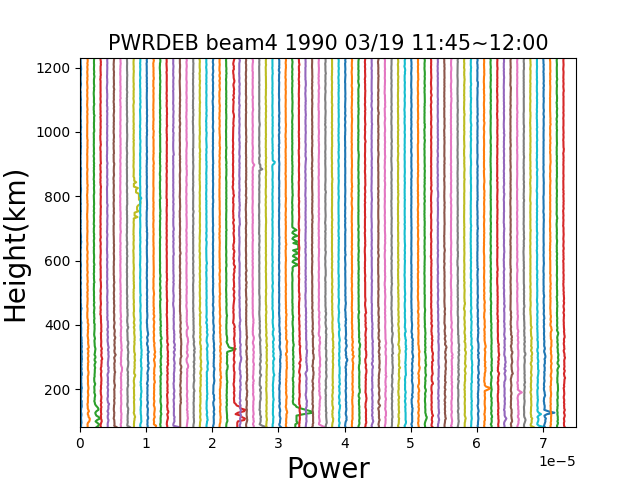

宇宙浮遊物の計数

宇宙浮遊物の計数はデータのノイズをカウントすることで計数を測った。データには15秒に1回の観測データがあり、その一つ一つから1e-6(0.000006)以上の電子密度を除いていった。除いていった結果の一例をグラフにすると以下のようになる。グラフは1990年3月19日の11:45~12:00の15分間で、縦軸が高度、横軸が電子密度、15秒間隔のデータを電子密度方向に1e-6ずつずらしたグラフになっている。

グラフを見てわかる通り、高度250km以上では数えられるほどノイズが少なくなっている。そのため、250km以上のノイズを宇宙浮遊物として扱った。

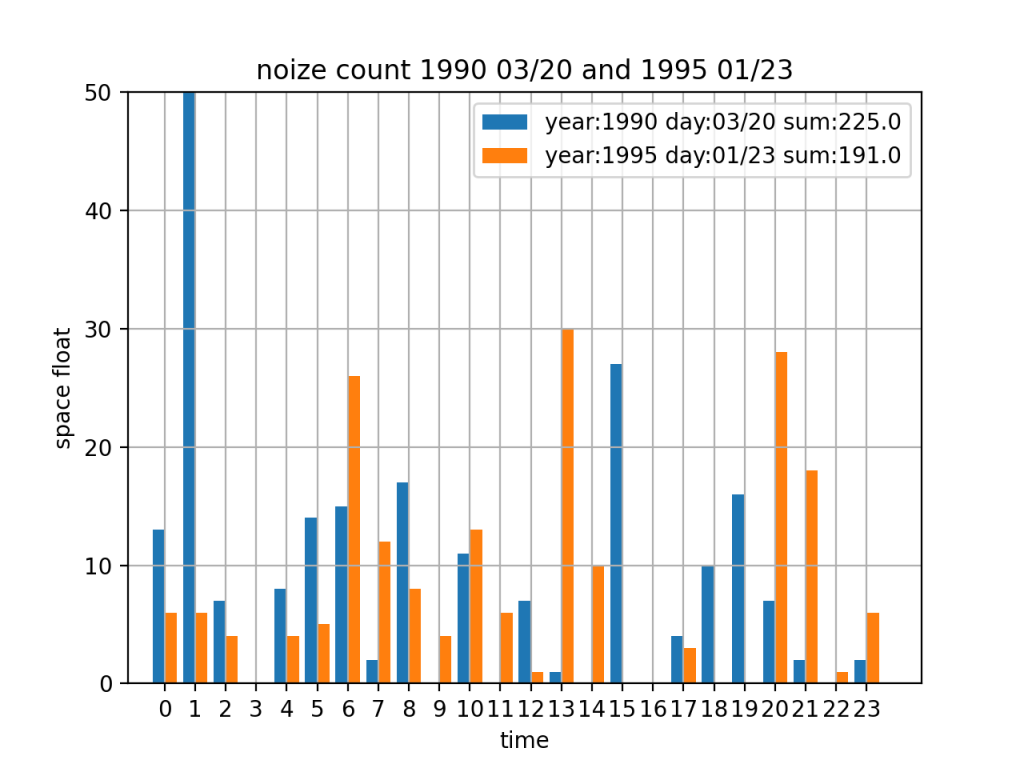

上のグラフは1990年3月20日と1995年1月23日の3日の日変動の比較のグラフである。私の考察では宇宙浮遊物は年々増加傾向にあり、その結果が可視化で見ることができると考えていた。しかし、結果は5年単位では大きな変化を見ることができなかった。

宇宙背景放射日変動

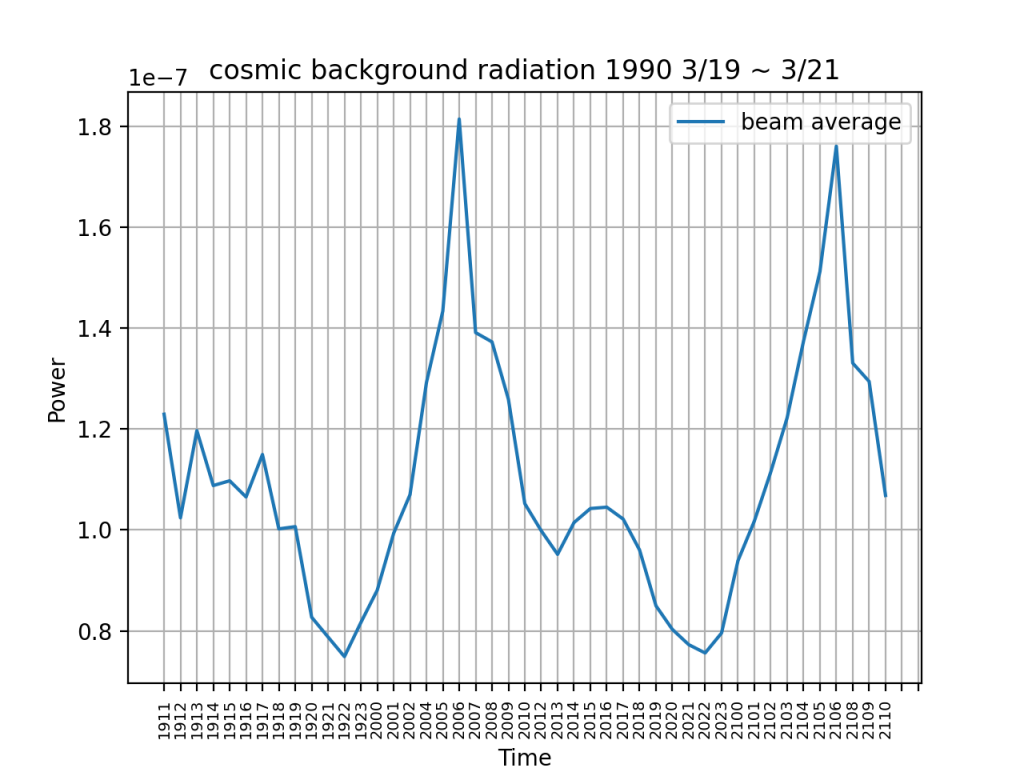

宇宙背景放射とは宇宙全体を一様に満たす電波のことで、どの高度でも一定の値を示す。今回の研究では宇宙背景放射は各ビームを平均したデータから一番高い高度から80個のデータの平均を取り、それをグラフ化した。

上のグラフは1990年3月19日から3月21日の4ビーム平均の宇宙背景放射日変動のグラフになっている。グラフから見て取れるように基本的に宇宙背景放射は午後に高くなって午前に低くなる傾向があることがわかった。

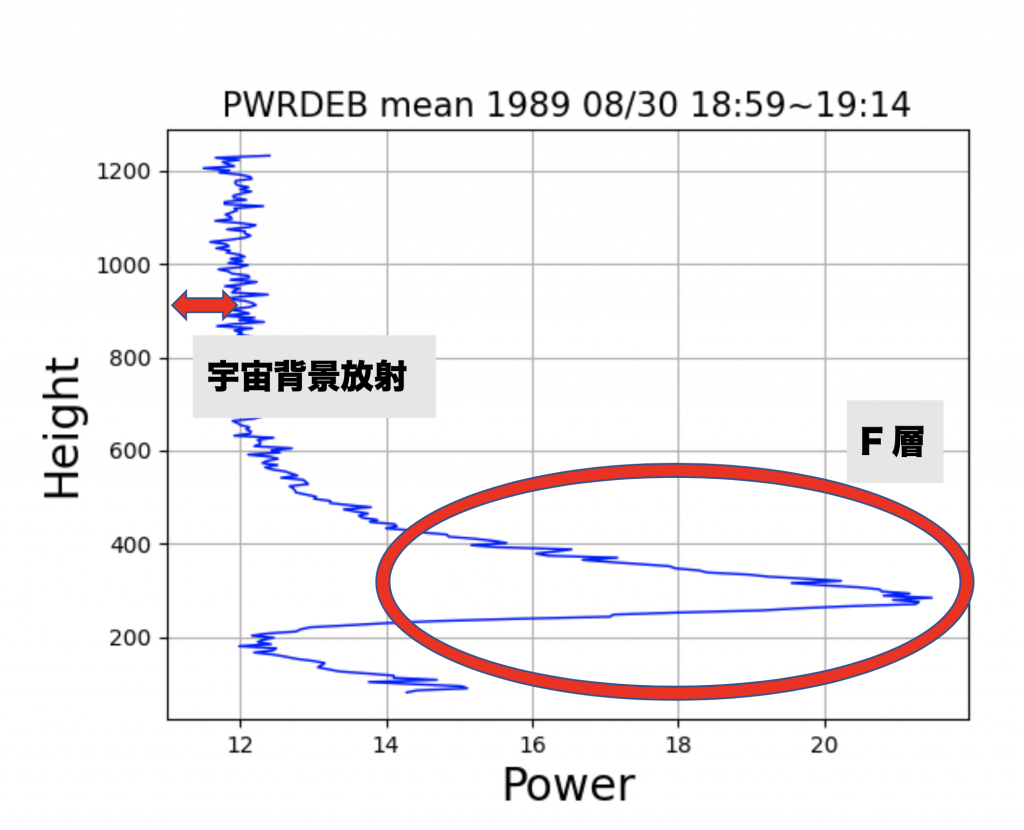

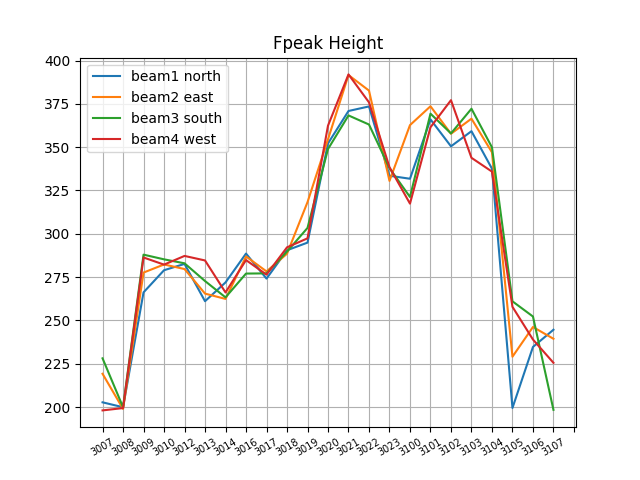

F層ピーク日変動

F層とは電離圏において高度約200kmから400kmの範囲にできる電子密度が高くなる場所で、主に酸素原子が電離してできる層である。この領域を測ることで宇宙天気予報を成り立たせることができる。D層やF層と比べると現れる範囲や電子密度が大きくなりやすい傾向にある。ただし、電離圏では太陽活動や地磁気活動などによって電離嵐やデリンジャー現象といった異常現象が起こる可能性があり、そういった現象が現れると電子密度の分布が大きく変わることになる。今回は、太陽活動や地磁気活動が大きく影響しない日時として1989年8月30日から8月31日の電子密度を可視化し、F層ピークの日変動を調査した。

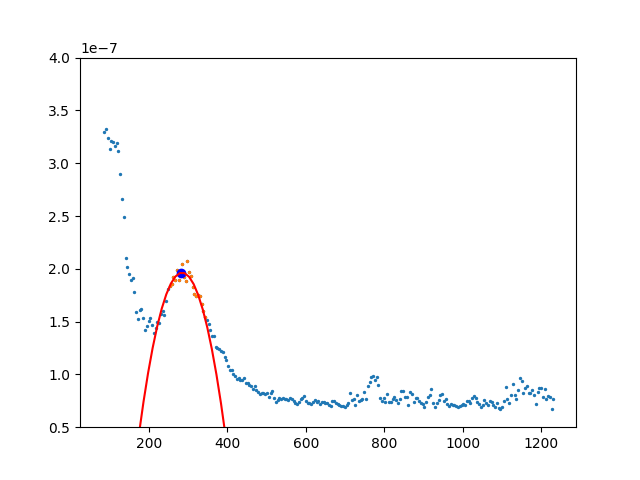

F層ピークを出すためにフィッティングを行った。二次関数でフィッティングを行うことで、一番高い値を得ることができる。200kmから400kmの範囲で一番大きい値から±20個のデータを取り、その値を使ってフィッティングを行った。

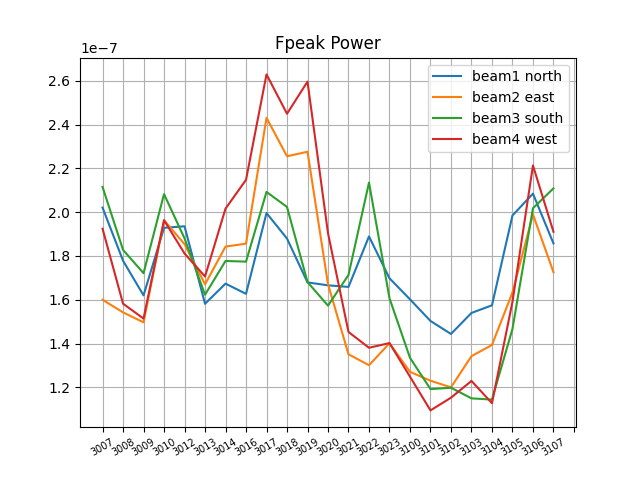

下記のグラフは一番高い値の時の高度と電子密度の日変動をグラフ化したものである。

電子密度は方角によって値は変わっているが、どの方角も午前中に高くなり、午後に低くなっていることがわかる。一方高さはどの方角も同じ動きをしていて、午前中に低くなり、午後に高くなっていることがわかる。

まとめ

観測時のデータを処理することによって、3つの可視化を同時に行うことを目的としていた。1つ目の宇宙浮遊物の計数は考えていたよりも変化が少なかった。2つ目の宇宙背景放射日変動は午前中に高くなり、午後に低くなっていた。3つ目のF層ピーク日変動はF層の電子密度は午前中に高くなり、午後に低くなることがわかり、F層ピークの高度は午前中に低くなり、午後に高くなることがわかった。今後の研究ではより大容量のデータを処理することを視野に入れている。

コメント