最初に

これまで、方位を決めるためには太陽を使っていたと伝わってきた。

しかし、近年発表された論文に太陽ではなく星を使用していた可能性があることがわかったのである。

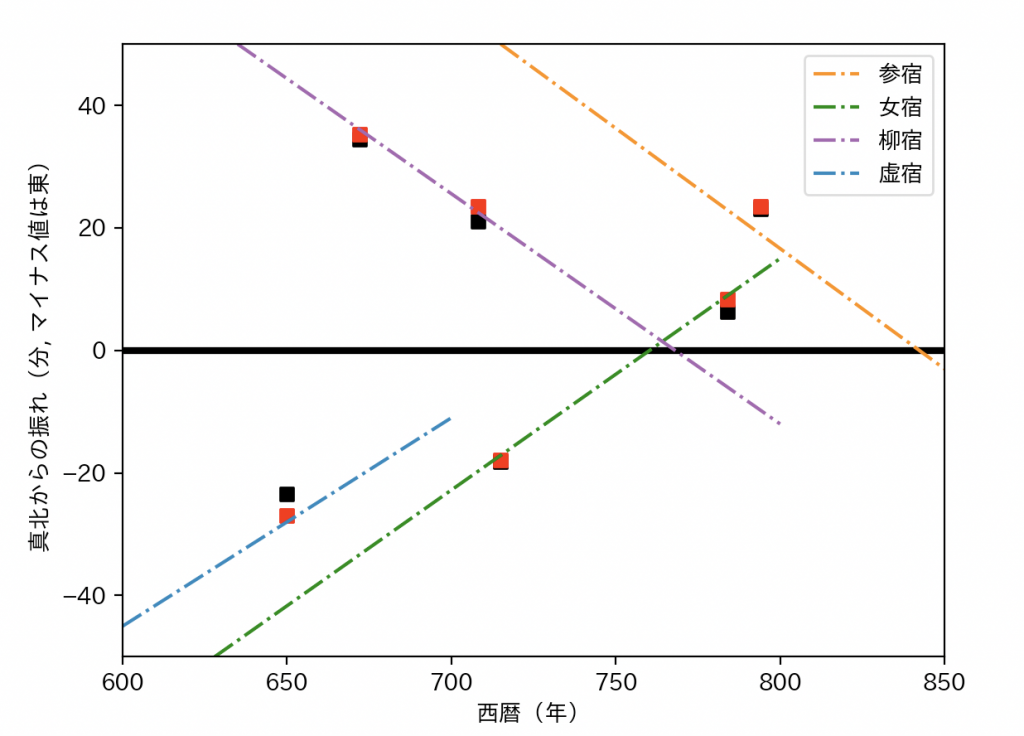

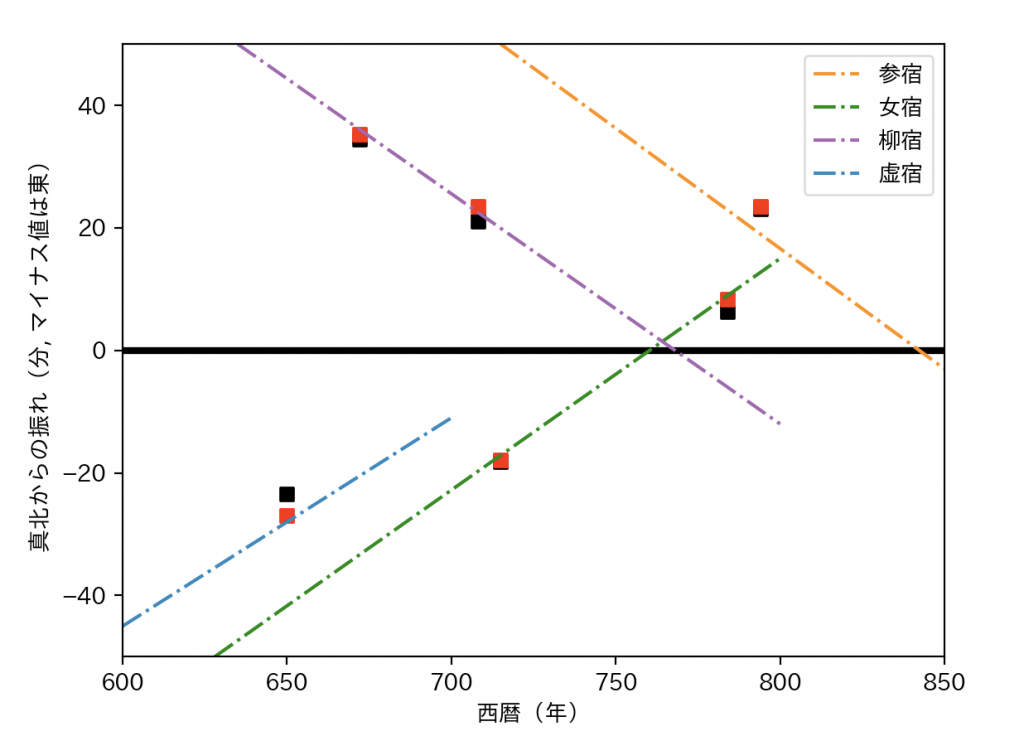

日本の古代都城(平安京など)を基準とし、公開された論文を元に本研究でも計算し図にしたものが図1である。各線上が南北のちょうど真ん中に位置しており、赤い点が本研究にてでた結果、黒い点は実際のずれである。

図から分かる通り、実際のずれ(黒い点)と近い場所に計算した結果の都(赤い点)が存在している。

この結果にたどり着くまでの経緯を順に説明し、今までのように太陽ではなく、星が使われていたと思っていただければ嬉しいです。

研究内容

Pythonプログラミング言語を使用し、天体のデータベースを利用して星の描画や位置計算を行います。

方位を決めるためには北極星と「距星」と呼ばれる2つの星を用いて南北方位を測定し、都城の建設に利用されたことをデータベース天文学を用いて証明することを目的としています。

データベース天文学とは

データベース天文学とは、過去の全国各地の観測所や人工衛星の情報を様々な形式で公開されている天文データを用いて天文学の研究を行うことである。現在も観測が続きデータが更新されているものもあります。本研究では「ヒッパルコス星表」と呼ばれるデータベースを活用して行なっていきます。

一つ目の星「北極星」

北極星とは天の北極に最も近い星のことを指し、常に真北に位置するので地球からの見かけ上ほとんど動かず、方位の北や他の星を探すために使われます。

現在はこぐま座α星の「ポラリス」が北極星とされています。ヒッパルコス星表に記録されているポラリスの位置は「赤経 2時31分47.08秒」「赤緯 89度15分50.9秒」となっている。それぞれを度に変換すると「赤経 約2.53度」「赤緯 約89.26度」となり、赤経0度、赤緯90度が真北であるといえるため、ほとんど真北に位置していると確認できます。

ですが、星の見かけの位置は年数に応じて変化している。参考文献[1]の論文にはポラリスではなく「きりん座Σ1694」が古代日本の都城の建設時に北極星として認知されていたと紹介された。比較するためにポラリスときりん座Σ1694の2つの星を2000年から200年ごと年数を下げていき当時の位置を再現した。

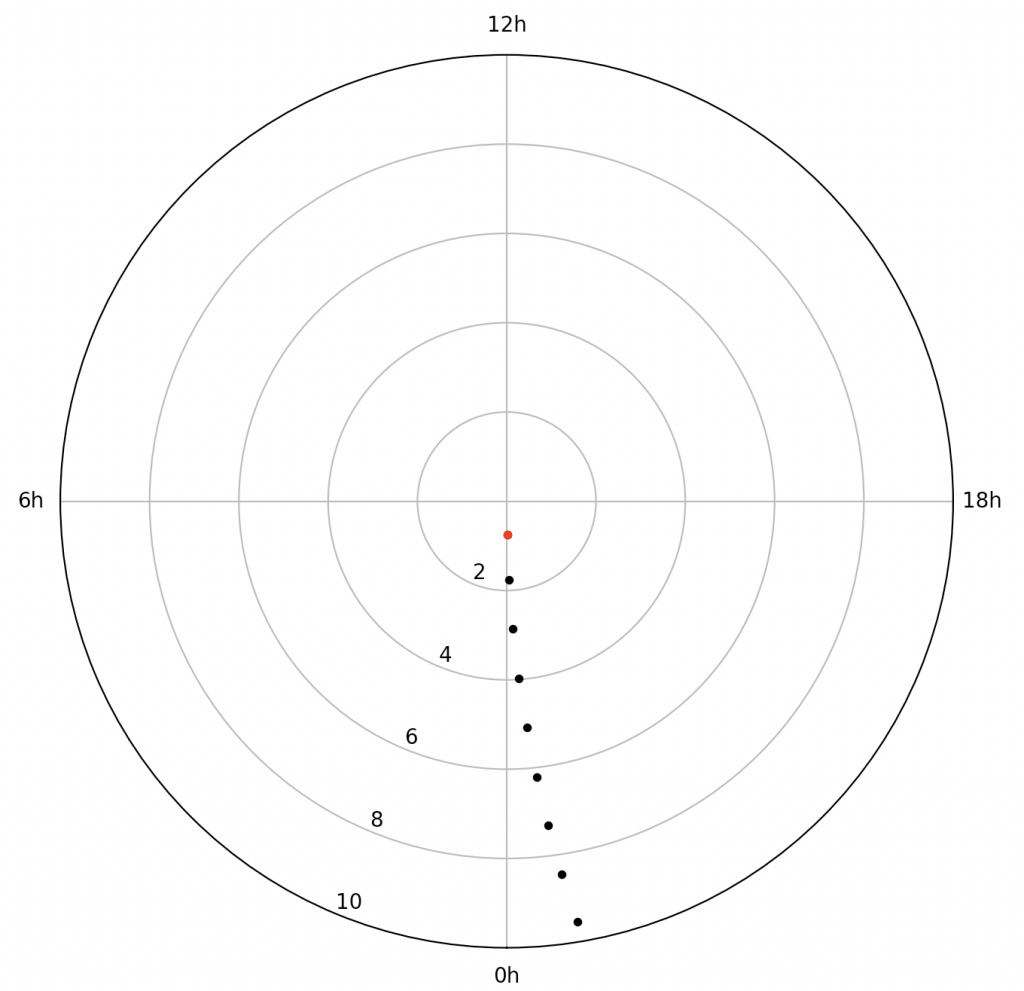

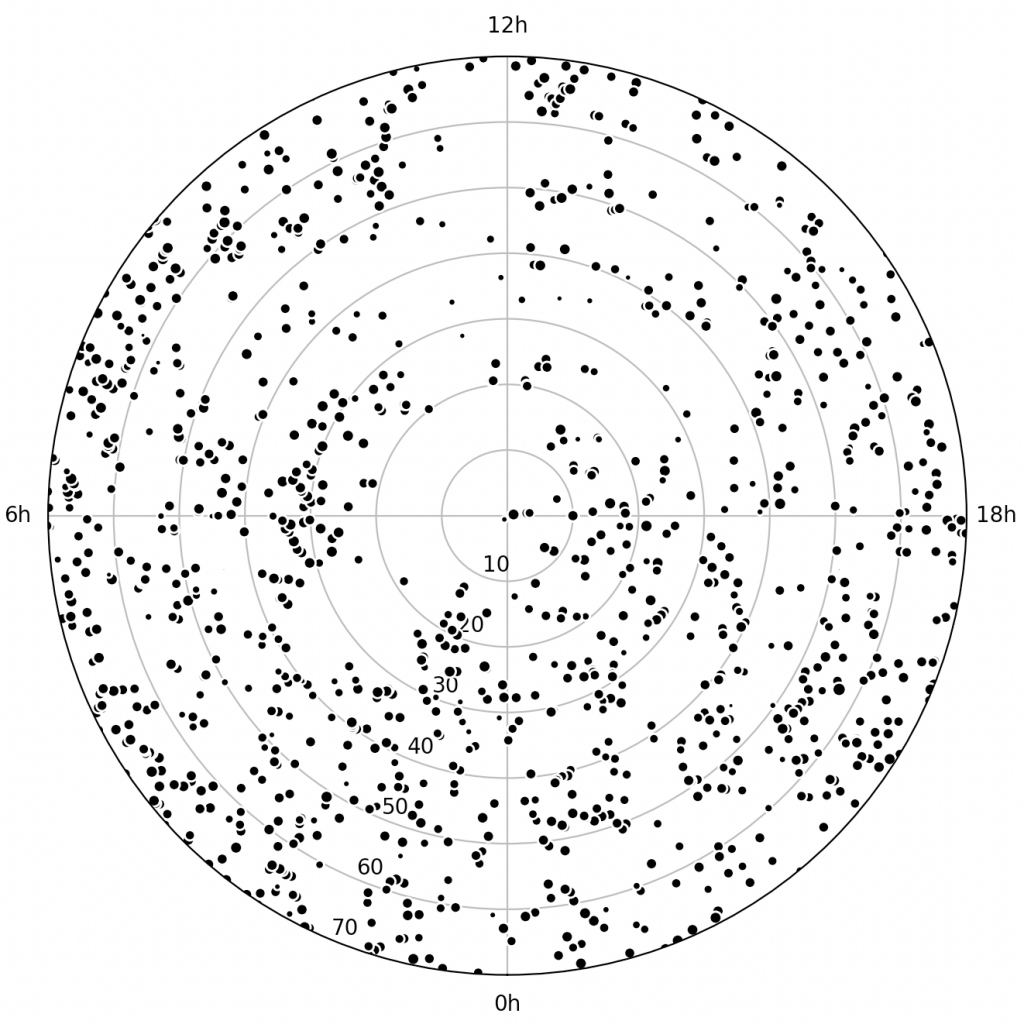

図2はポラリスの位置をプロットしたものである。赤点が2000年のポラリスを指しており、年数が減るにつれて中心から離れていっていることが図よりわかる。

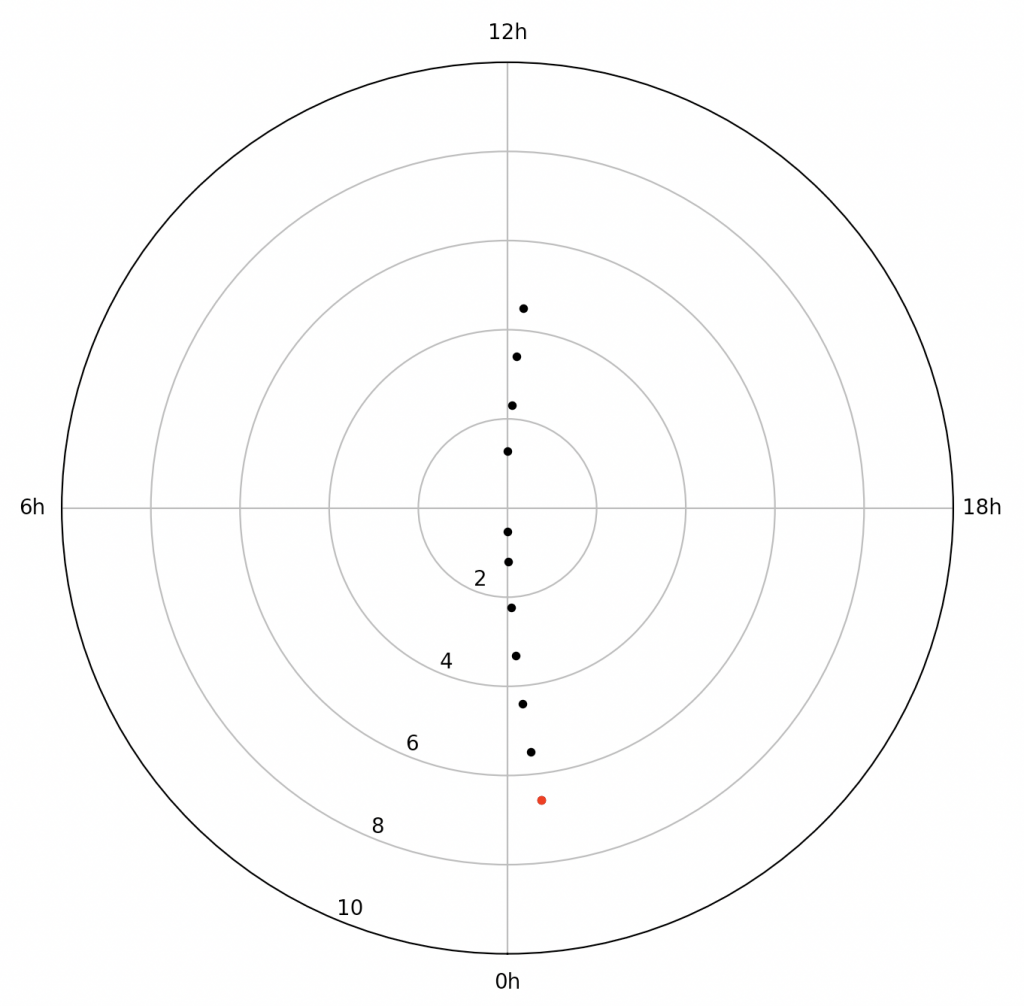

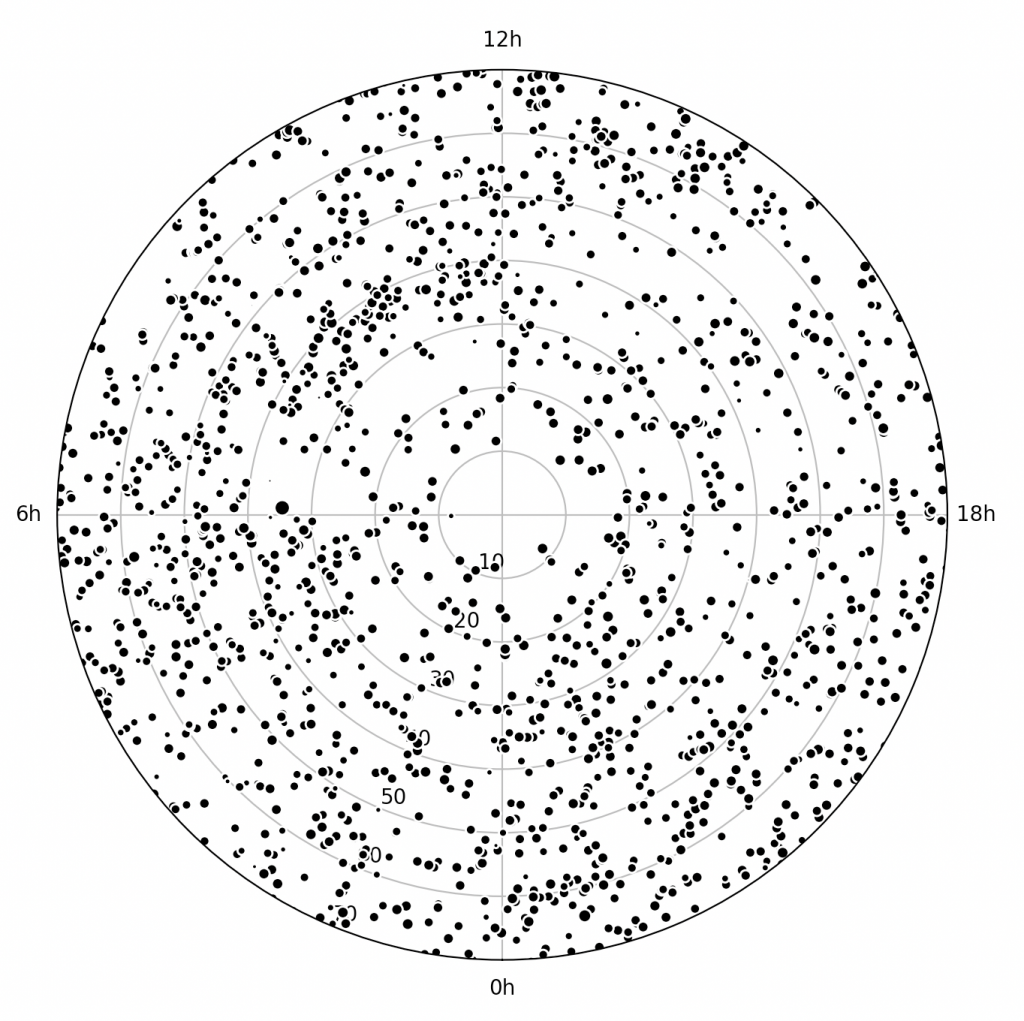

図3はきりん座Σ1694の位置をプロットしたものである。明るさを示す等級は5.28と暗めの星ではあるが、当時は灯りが少ないことで視認できたのではないかと推測している。ポラリス同様、赤い点は2000年のころの位置である。

図2と図3を比較すると、やはりポラリスが時代を遡っていくことで天の北極(図の中央部分)から離れていき、きりん座Σ1694はポラリスが離れていた期間に天の北極に近かったことがわかった。

きりん座Σ1694が北極星であった時代は中国の隋〜宋の時代であると推測されており、図3では上から4つ目の点から8つ目の点の間の時代において北極星であったと本研究でも扱います。

「距星」と「二十八宿」について

今まで星を使用した方位測定法は、北極星と北極星と同じ赤経の星、その赤経が同じ星から約180度離れた星の計3つの星が同じ平面上の存在し、その平面と観測者の子午線が重なった時に北極星は真北,北極星と同じ赤経の星は真南に存在することになる。これを利用して行なっていたと推測されるが、都合よく3つの星が揃わない。そこで使用されたとされるのが「二十八宿」と呼ばれる星のグループである。

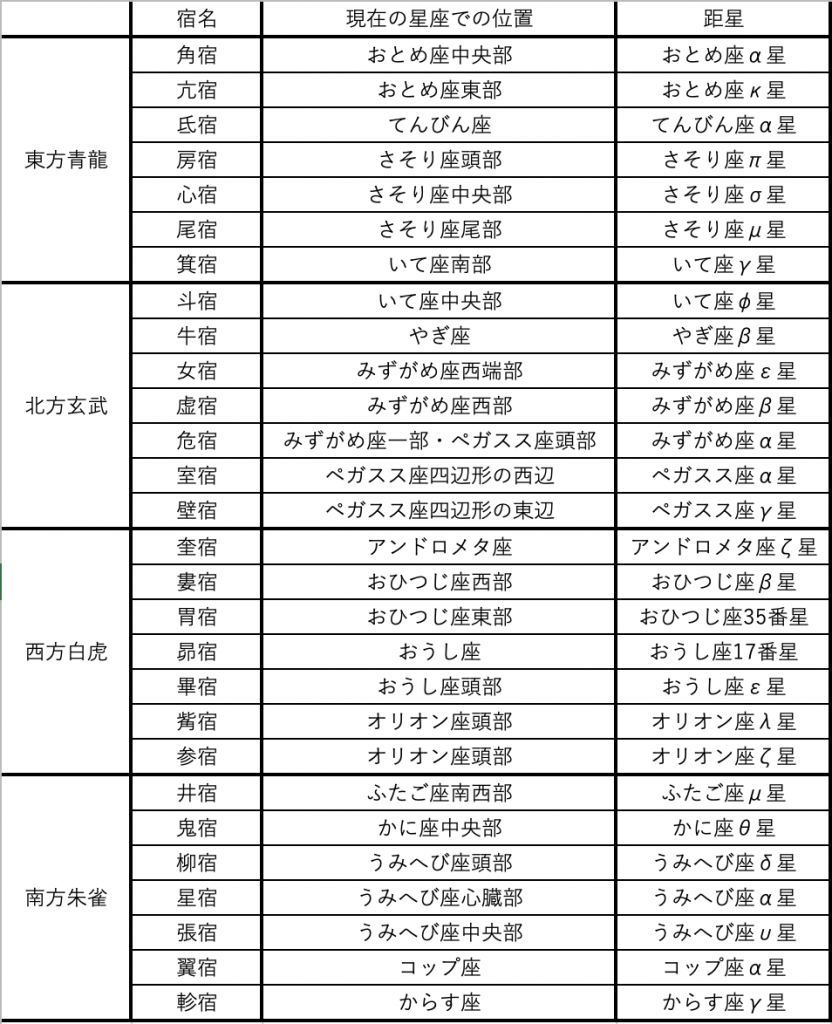

「二十八宿」とは,紀元はインドで二十七宿として定められたものを元に、古代の中国の天文学で月や太陽の位置観測や季節を知るために考案されたとされている。月の公転周期が27.32日のため、天の赤道付近の存在している28個の星座を基準に28領域に分けた各星座のことを指す。月は1日に1つの宿を移動するため月の位置から天体観測を行なっていたと考察されている。二十八宿は各方位を守る「東方青龍」「北方玄武」「西方白虎」「南方朱雀」の4つ(四神獣)に分割され、4つに分けられたものをさらに7つのグループに分かれている。現在でもカレンダーに使用されており、「大安」や「仏滅」などは二十八宿を元につけられています。

表1は二十八宿を一覧にした図である。この「二十八宿」を「距星」として南北方位を推測していたとされる。

古代の南北方位推測を行うにあたって

本研究のメインテーマである方位の測定には以下の3つが必要になる。

- 天体のデータベース

- 当時の星の位置

- 南北のずれの計算

まず、天体のデータベースは「ヒッパルコス星表」を使用する。星表とは恒星目録とも呼ばれ、恒星の位置・等級・スペクトル型などの値や特徴が記載された天文のカタログである。この星表の星の位置を示す赤経や赤緯などを用いて以下の計算を行なっていきます。

次に当時の星の位置は参考文献[2]に記載されている「固有運動」と「歳差」の2つの公式を用いて星の平均位置を計算します。

- 「固有運動」とは地球上から観測できる恒星の見かけの動きを指します。

- 「歳差」自転している地球の回転軸(地軸)が、円を描くように振れる現象のことを指します。

最後にずれの計算は「方位角」と「仰角」を求めることでずれと実際に視認できるのかを確認します。

- 「方位角」とは天体と天頂を結ぶ大円が子午線となす角度を指している。

- 「仰角」とは物を見上げたときの視線の方向と水平面とのなす角を表します。

以上の過程を踏むことで南北方位を測量する。

平安京の南北方位の測量

前述した方位測定の手順の3を行います。

測定する都城は平安京とし必要なデータは以下の通りです。(平均位置の計算は省略しています)

- 日時:794年1月1日21時40分55秒(地方時)

- ユリウス通日(jd):2011067.0263474307(日)

- 場所:日本・平安京 [東経135.74度(Lng)・北緯35.01度(Lat)]

- 2000年1月1日よりの世紀数(T):-12.0596296687904(世紀)

- 北極星の赤経:277.6067475560038(度)

- 北極星の赤緯:89.47216483608732(度)

まず最初に恒星時(ST)と地方恒星時(LST)と時角(Ha)を求めます。

それぞれ求める式は

ST =mad ((θ+θ0) , 360.0)

LST = ST + 観測地経度(Lng)

時角(Ha) = LST – Ra

で求めることができます。恒星時を求める式を使用するために必要なθとθ0は以下のように求めます。

θ = 360.0 ×(0.7790572732640 + 1.00273781191135448 × T × 36525.0)

θ0 = (0.014506 + 4612.156534 × T 1.3915817 × T2 -0.00000044 × T3 – 0.000029956 × T4 – 3.68 × 10-8 × T5 ) / 3600

Tは最初に提示した「2000年1月1日よりの世紀数」を代入することで求められます。

次に方位角(Az)と仰角(El)を求めます。

必要な数値は揃っているため、以下の式に当てはめることで求めることができます。

x = sin(Ha)

y = cas(Ha) × sin(Lat) – sin(Dec) / cos(Dec) × cos(Lat)

Az = atan2(x, y)

El = asin( (sin(Lat) × sin(Dec)) + (cos(Lat) × cos(Dec) × cos(Ha)) )

方位角(Az)が180度の場合は真北に位置し、0度の場合は真南に位置していると言えます。さらにプラス値の場合は西側、マイナス値の場合は東側に位置しています。

仰角(El)は視認できるかを確認しているものであり、正の値である場合は視認できる。

平安京建設時代の距星は「参宿のオリオン座ζ星」であり、北極星と距星の方位角と仰角をそれぞれ求めると

北極星・方位角:179.70099036683047

北極星・仰角:34.54381040651562

距星・方位角:-0.09223260341184189

距星・仰角:53.47564781130956

となります。仰角がどちらともプラス値であるので視認できることが確認できました。

2つの星の方位角の差がおおよそ180度であることから、真北に近い位置にいる北極星と真南に近い位置にいる距星を結ぶ子午線ができ、その線の南北のずれは約23.47分である。実際の平安京の南北のずれは参考文献[1]のP35の表4より約23.15分のため誤差0.22分である。

角度の単位である「分」は60分の1度です。結果である誤差0.22分は大きな誤差ではない。よってこの検証は成功したと言える。

この式を利用して参考文献[1]のP35の表4に記載されている日本の都城も同様に計算し、参考文献[1]のP38の図22を参考に二十八宿と都城のずれを示した図を作成した。図4では平安京他に藤原京、難波宮、太宰府、長岡京、平城京の計6都城をプロットした。

図4の赤い点が本研究にて計算した値であり、黒い点が参考文献[1]のP35の表4の値である。3分以上の大きな誤差は発生しなかったため今回計算した全ての都城において実際のずれと近似値を示したため、古代の日本では星を使用して方位を測っていた可能性が高いと言える。最初に紹介した図と同じものであるが、内容を理解することで見方が変わっていただけると嬉しいです。

当時の天の北極付近の星

前述した手順の2を用いることで現在の星の位置と当時の星の位置を再現することができた。

図5が現在の星の位置、図6が670年台の星の位置である。

まとめ

参考文献[1]と[2]の公式とヒッパルコス星表を使用し、古代日本の南北方位の測量に星が使用されていた可能性が高いことが確認でき、参考文献[1]の結果を追試できたと思います。

他の星表で同じ計算を行っても近似値をとるのか検証を行ったり、他の都城なども検証することでこの研究の精度をさらに上げていきたいです。

参考文献

[1]竹迫忍 古代の正方位測量法(第四版)

http://www.kotenmon.com/dld/古代の正方位測量法(第四版).pdf

[2]AstroCommons

http://astro.starfree.jp/commons/

コメント