制作の動機

私は2022年の6月に進路を変更し、アニメーターを志すことにしました。就職を目指す過程で自分の作品集を制作する必要があり、これをそのまま卒業制作として扱うことにしました。

作品概要

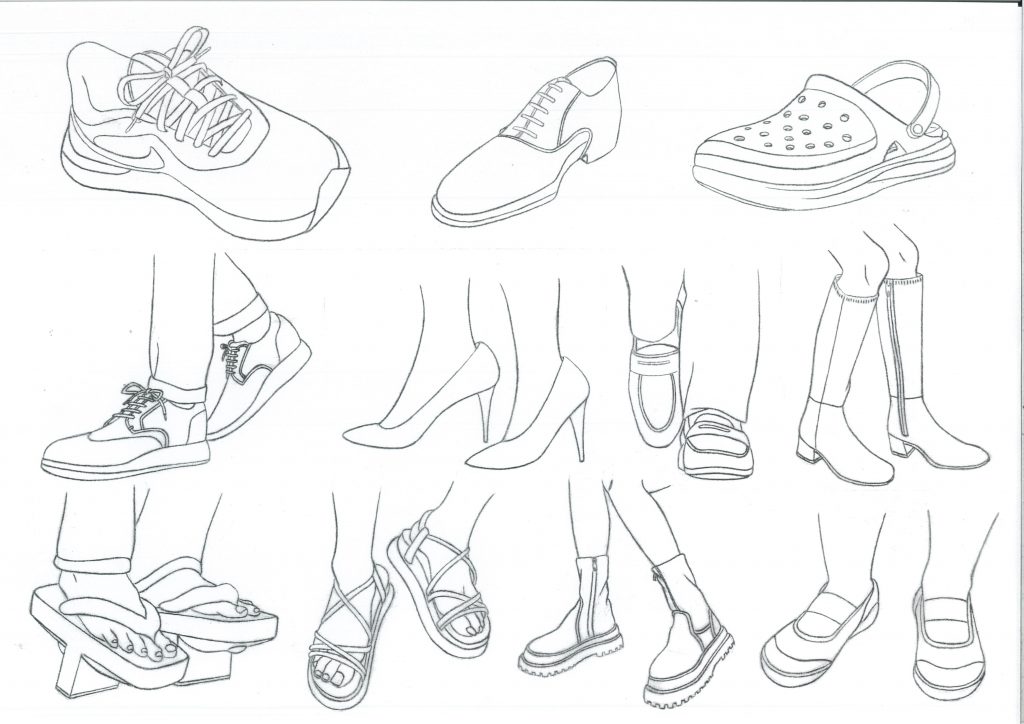

ポートフォリオ制作に必要である

- 人体

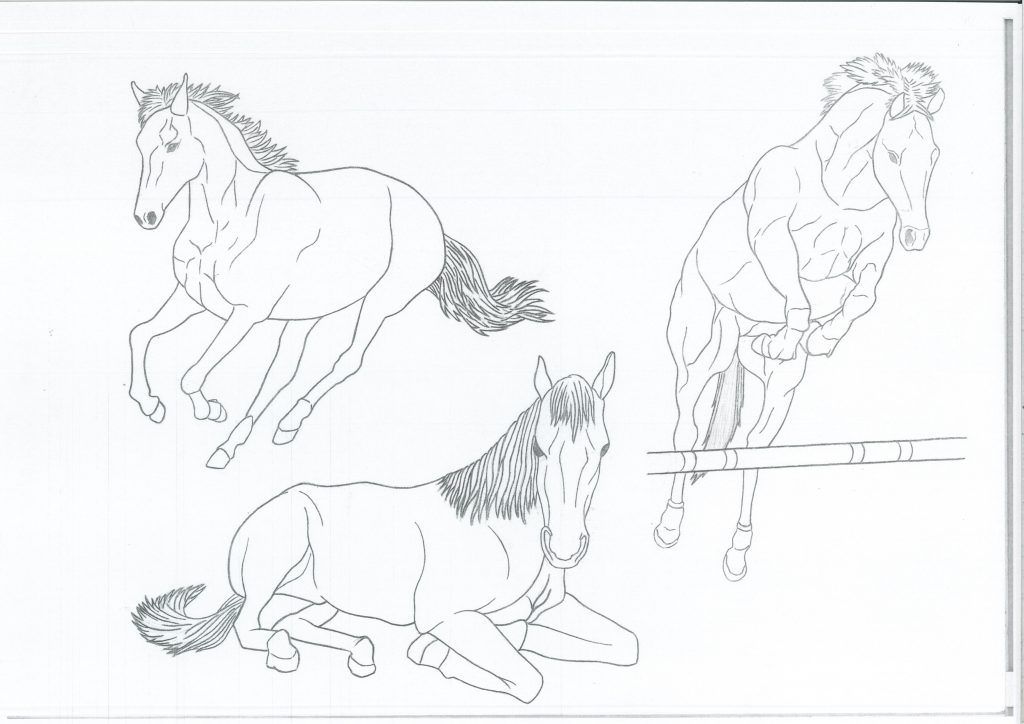

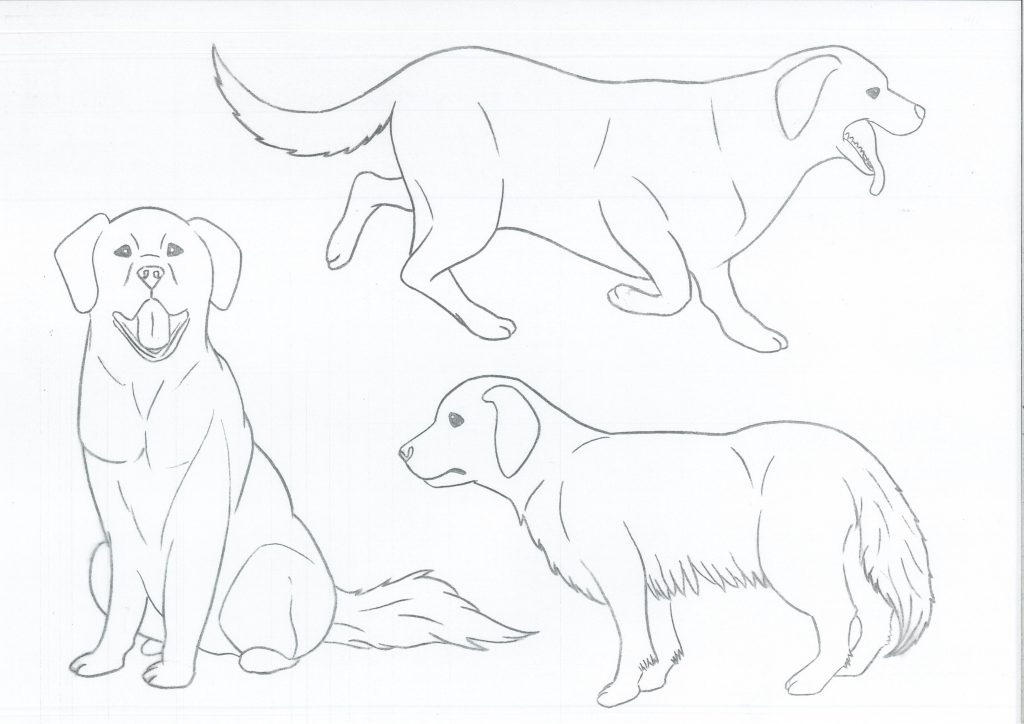

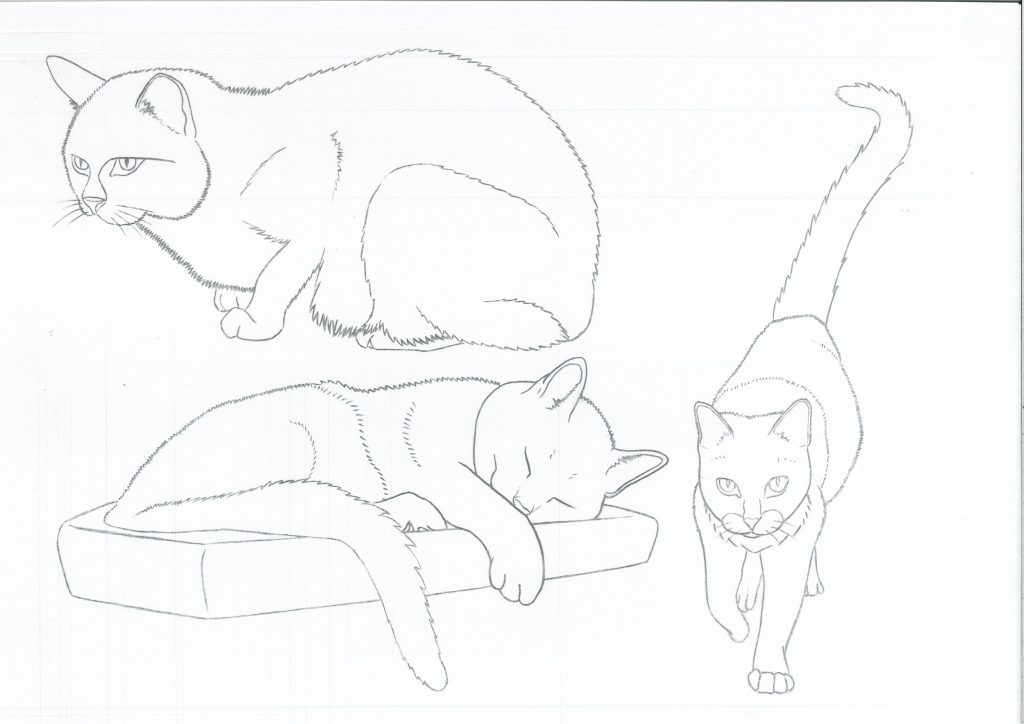

- 動物

- マテリアル

- レイアウト

をA4サイズの22ページで制作しました。

制作過程

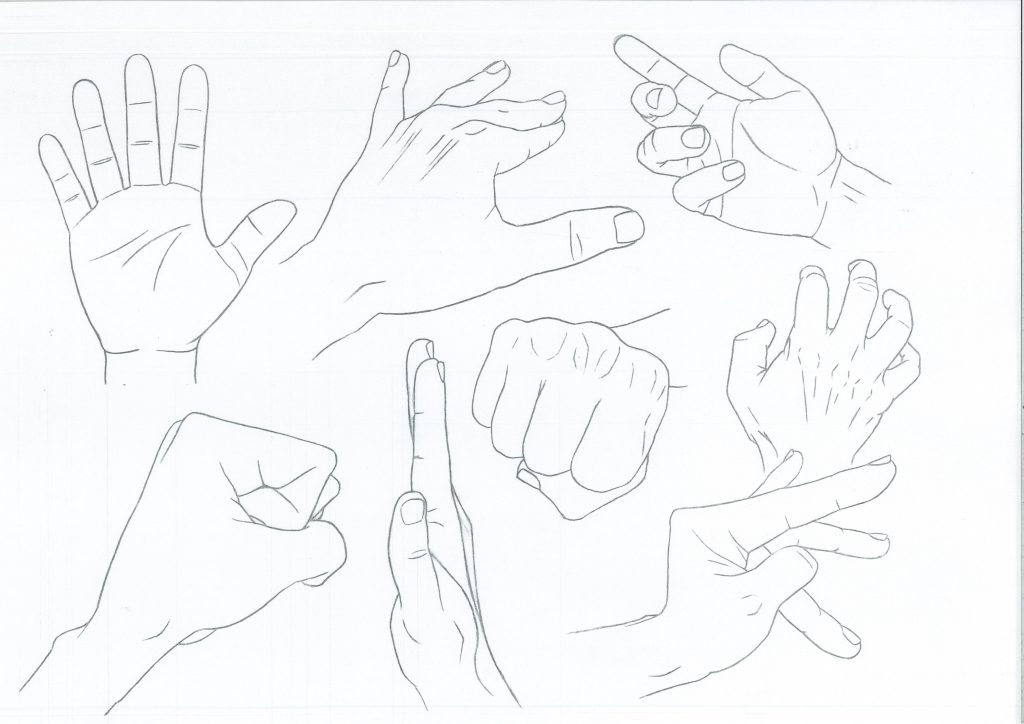

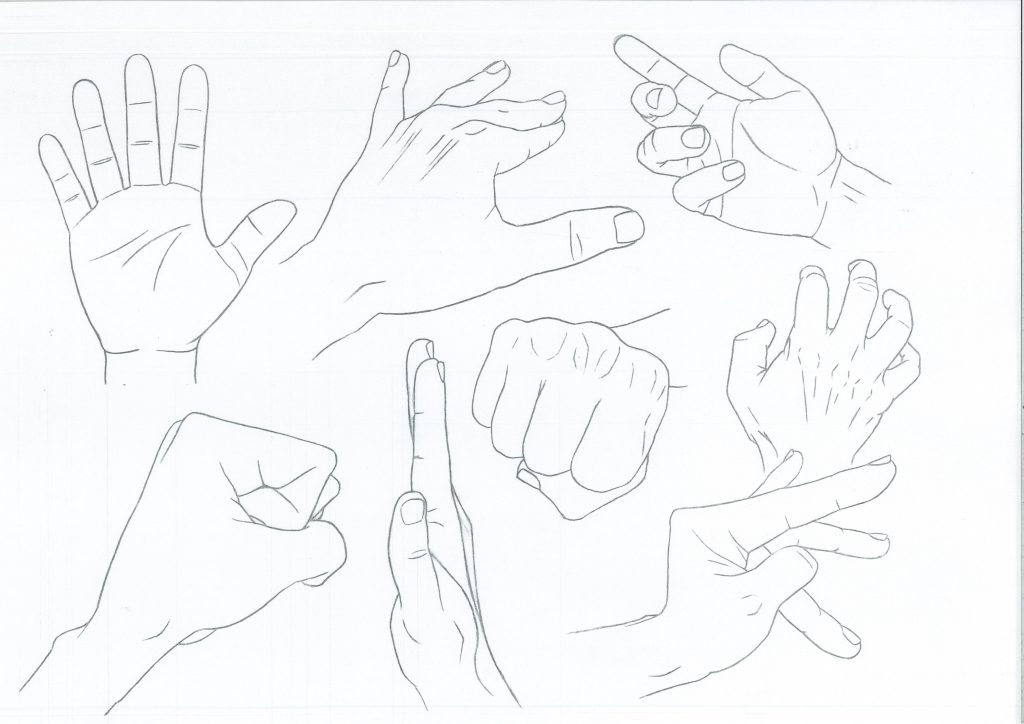

6月 アニメーターを目指すに当たりまず最初に描くべきものは「手」です。普段からよく目にするものであり最も身近に動きを感じられる体の部位であるため、まずはこれを描けるようになる必要があります。あまりにも毎日見ているために簡単に描けてしまいそうな気がしますが、実際に描いてみるとどこか違和感を感じることになりました。よく目にするものであってもしっかり観察をしなければ絵にすることはできないということを手を描くことを通して学ぶことができました。(例:画像1)

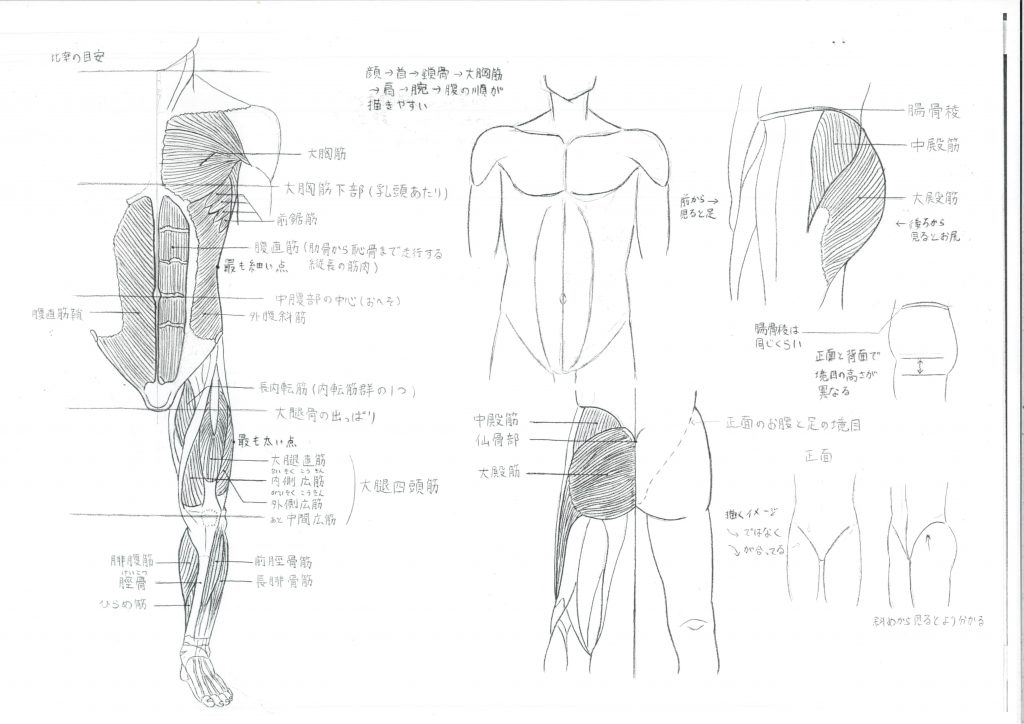

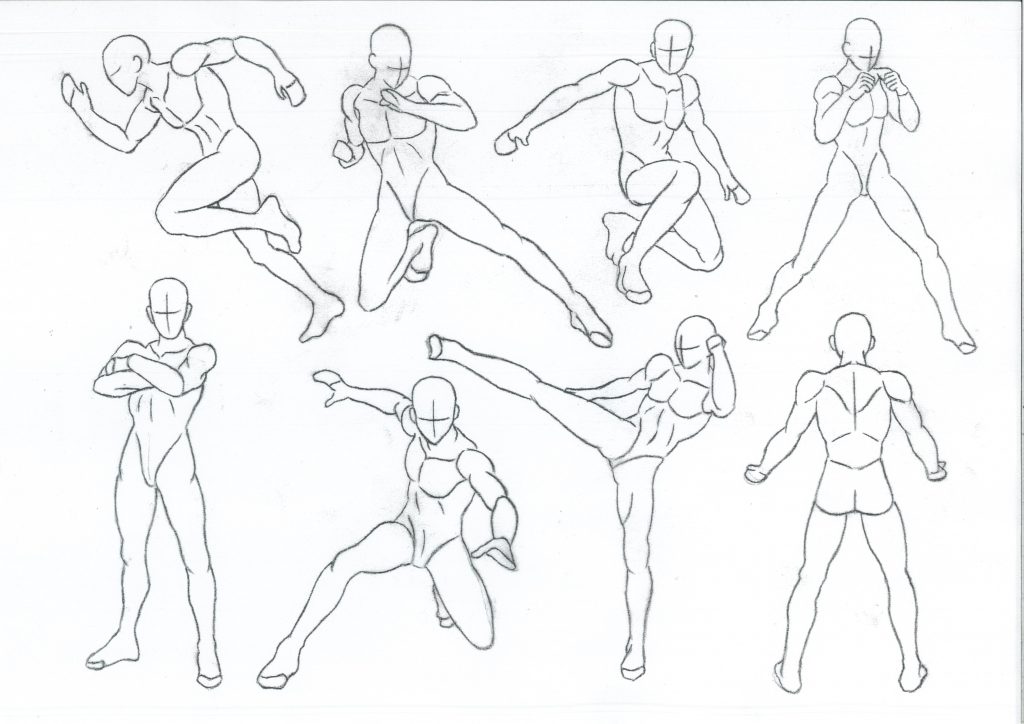

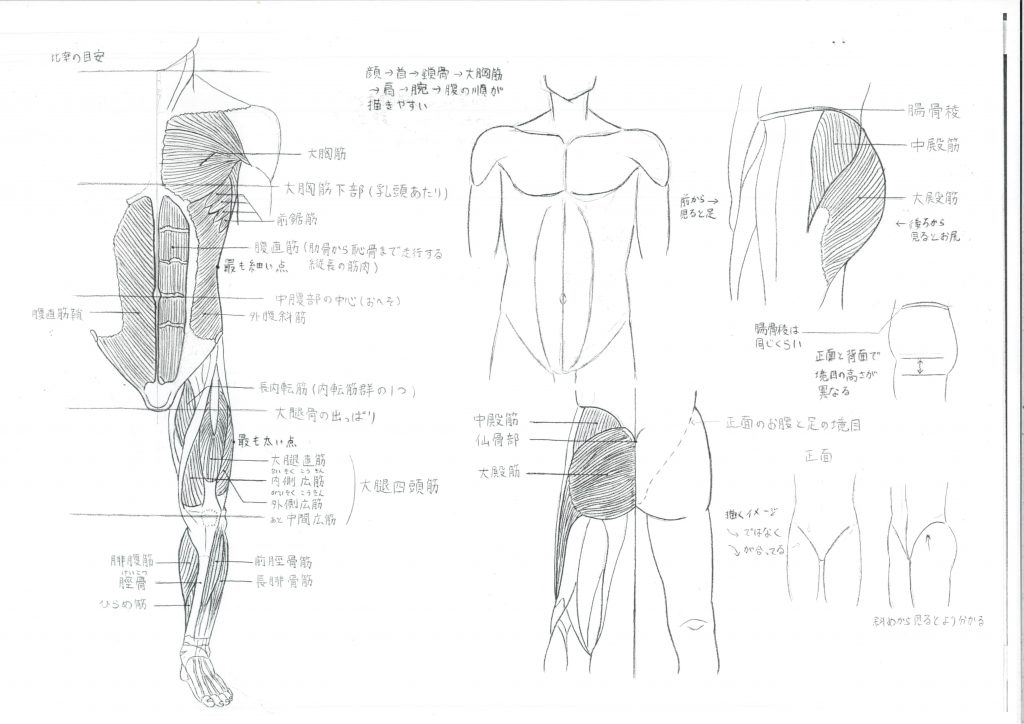

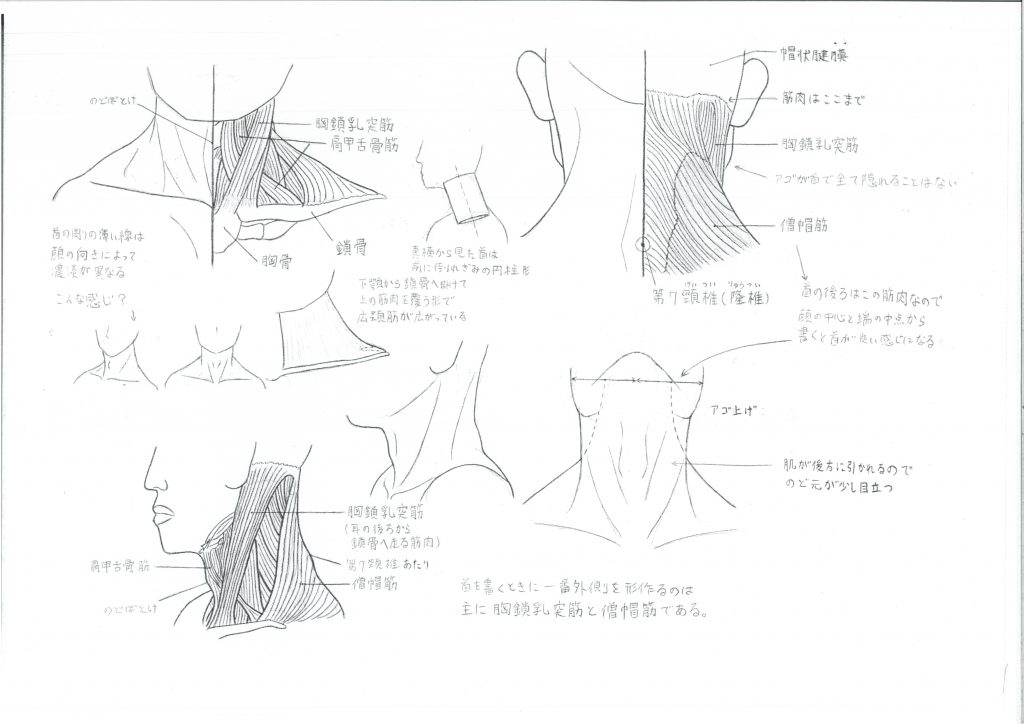

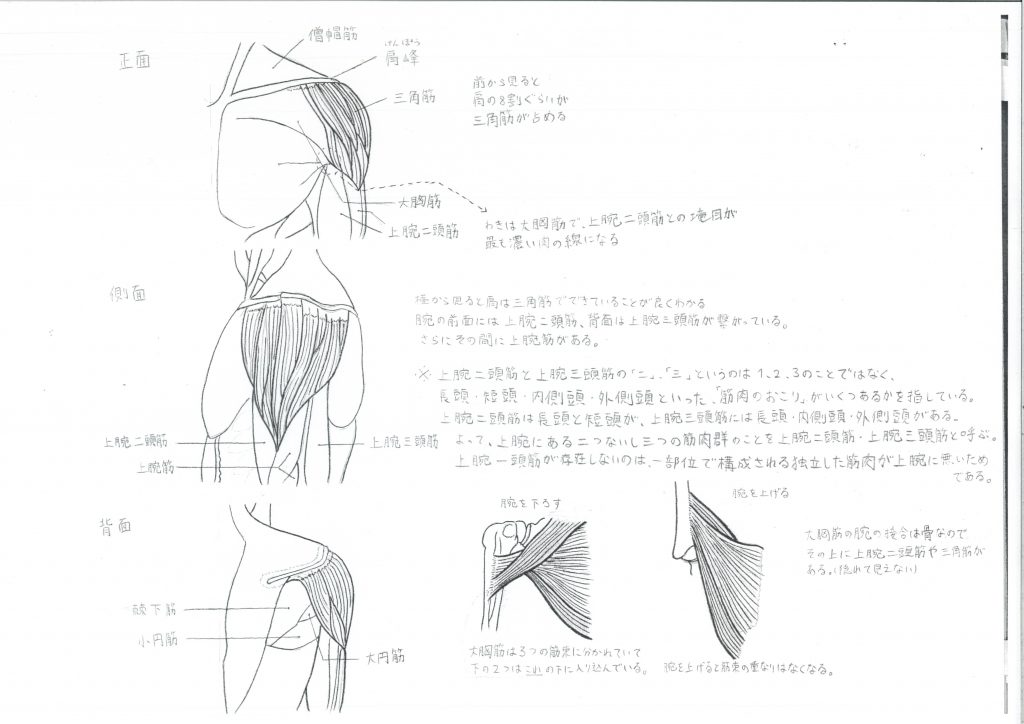

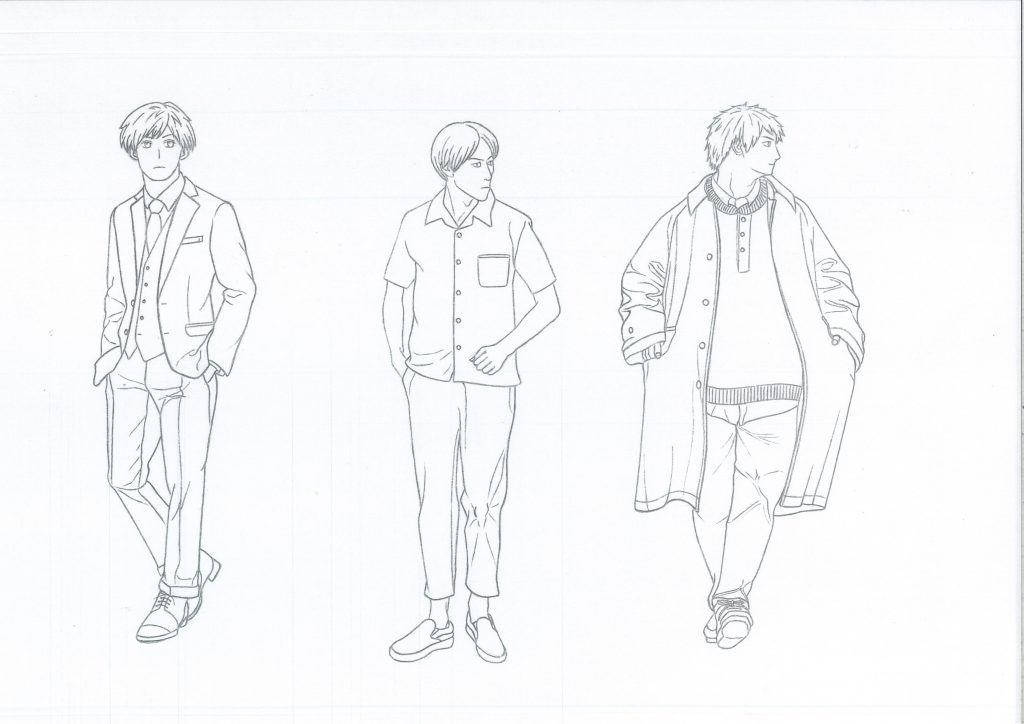

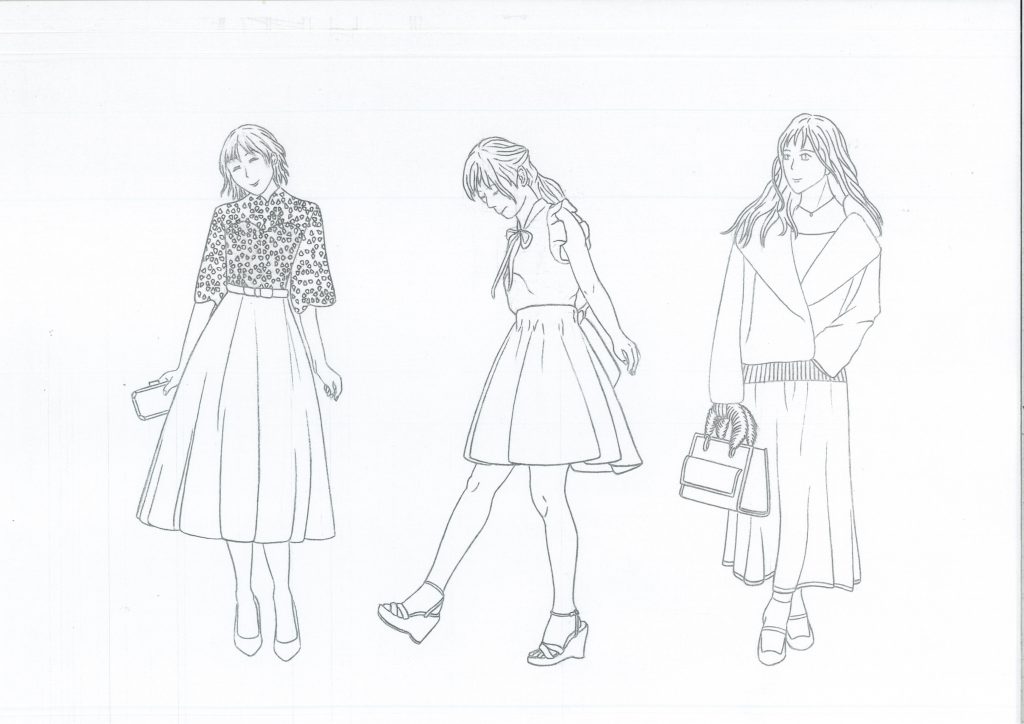

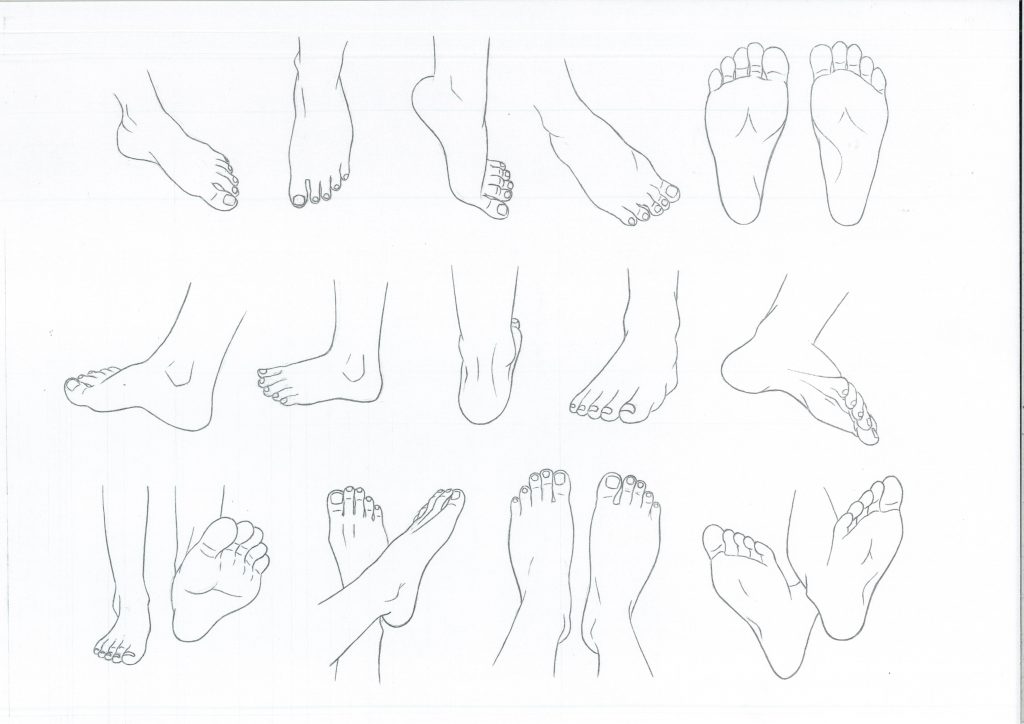

7〜8月 アニメーターを目指すためには人の体の動きを描けるようになる必要があります。日常的に人体を観察して描くことはもちろん、動き方を知るためにはその構造を知る必要があります。なので最初に人間の骨格や筋肉についてを勉強し、人の動き、体の構造がどのようにしてできているのかを勉強しました。(例:画像2)

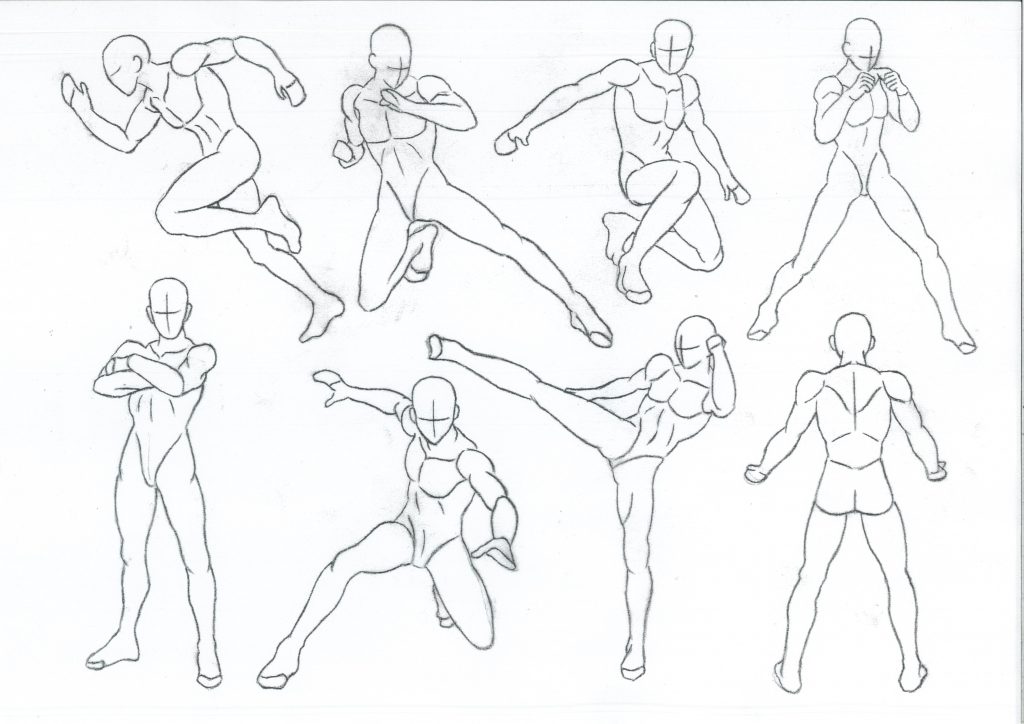

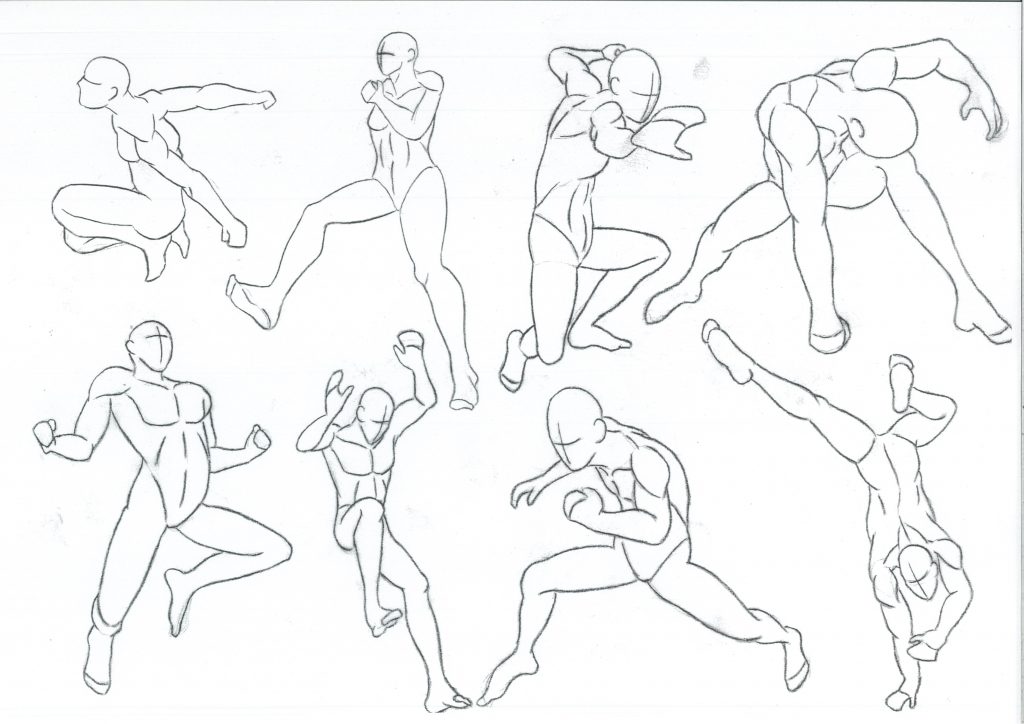

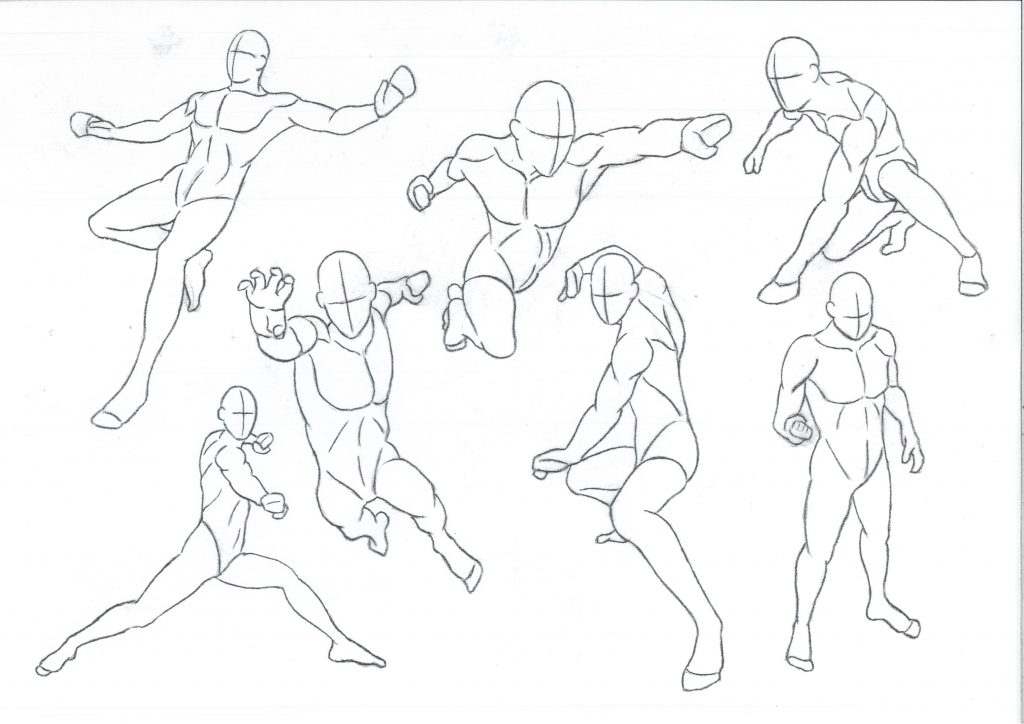

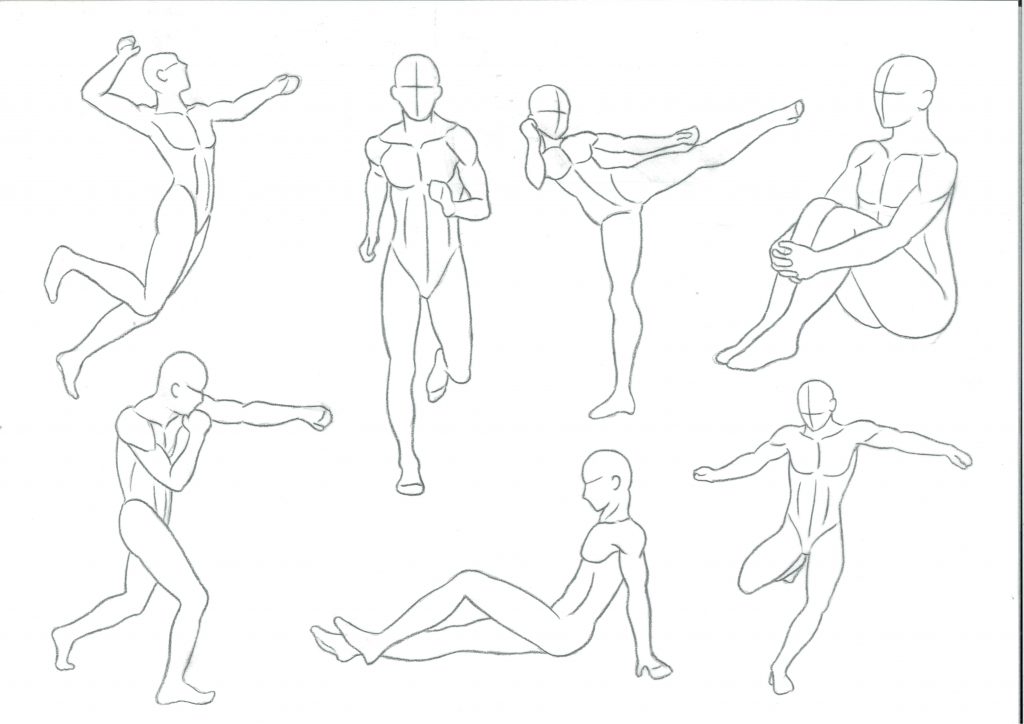

9〜10月 少しずつ人体を描くことができるようになってきたものの、全身の形のバランスを整えることに時間が掛かり過ぎてしまい、整った一枚の人体を描くのに数十分掛かることが判明しました。なので短い時間でバランスの取れた人体を描くために、10分間クロッキーを始めました。これは10分の間に一枚の絵を見る人に伝わるように線を選んで描いていくという練習で、細かい部分はさておき全体の雰囲気を捉えて絵にするという能力が求められます。これを日々続けていくうちに10分間でバランスの取れた伝わる絵を描くことができるようになりました。(例:画像3)

また、この時期からアニメの模写をするようになりました。実際のアニメの絵を描いてみることで自分の絵がどれくらい描けているのかを確認するとともに、見る人が違和感を感じないような正しい線の描き方を知ることができました。

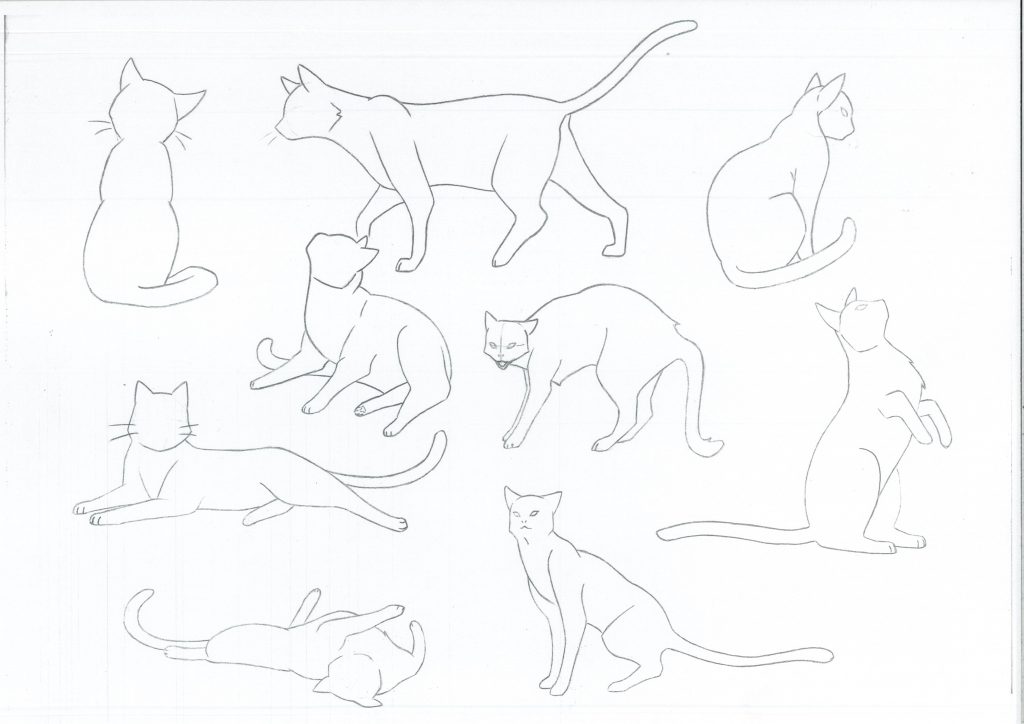

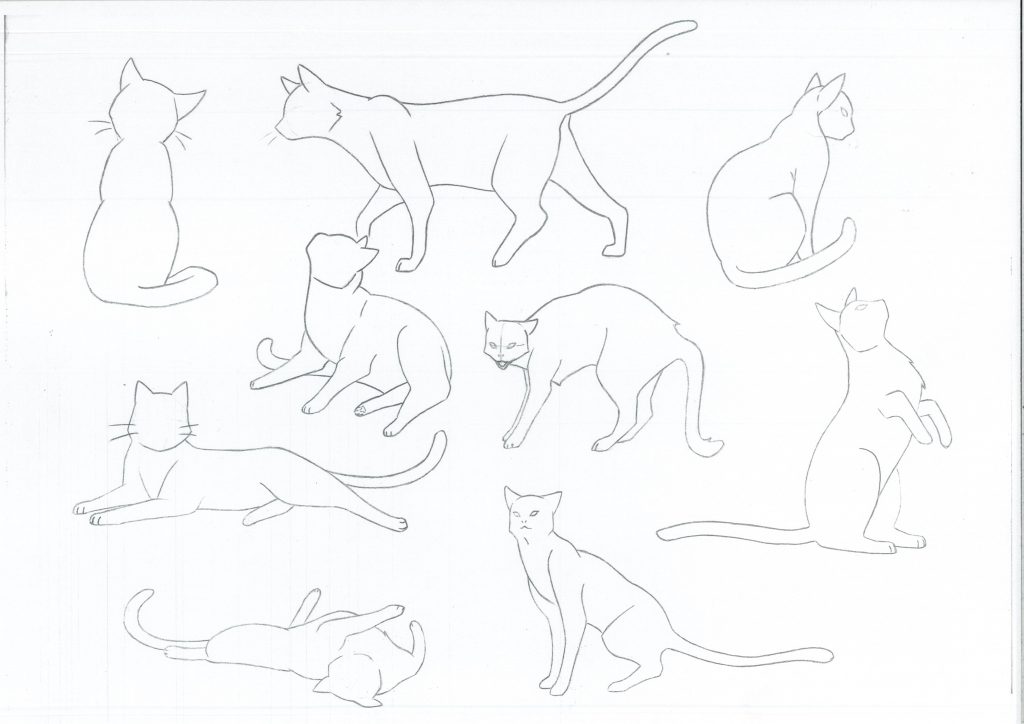

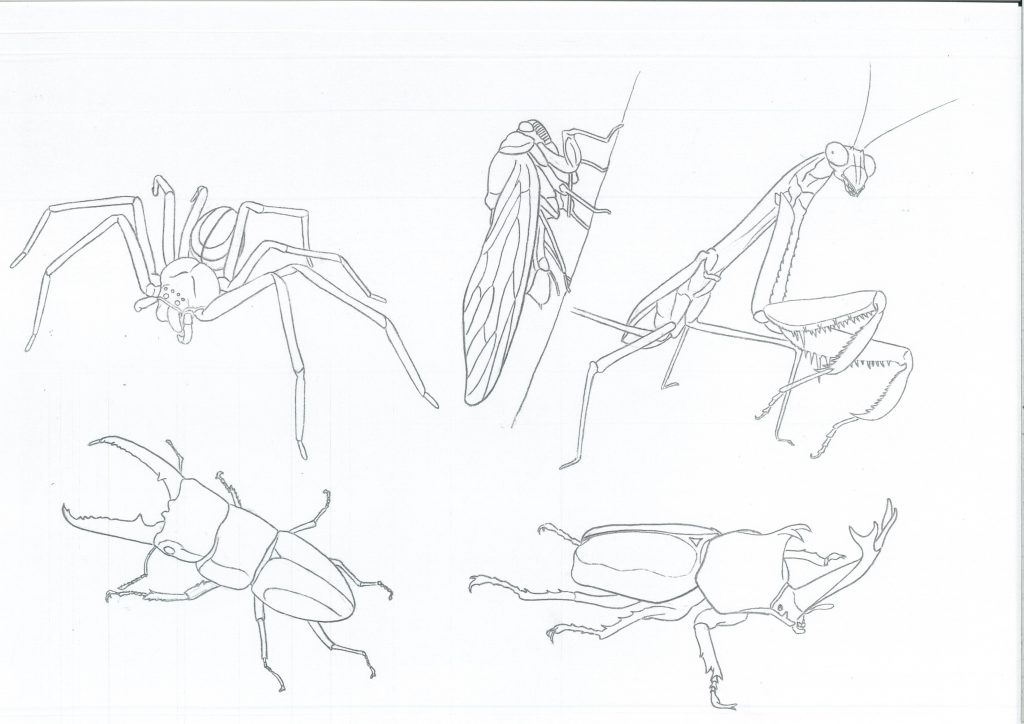

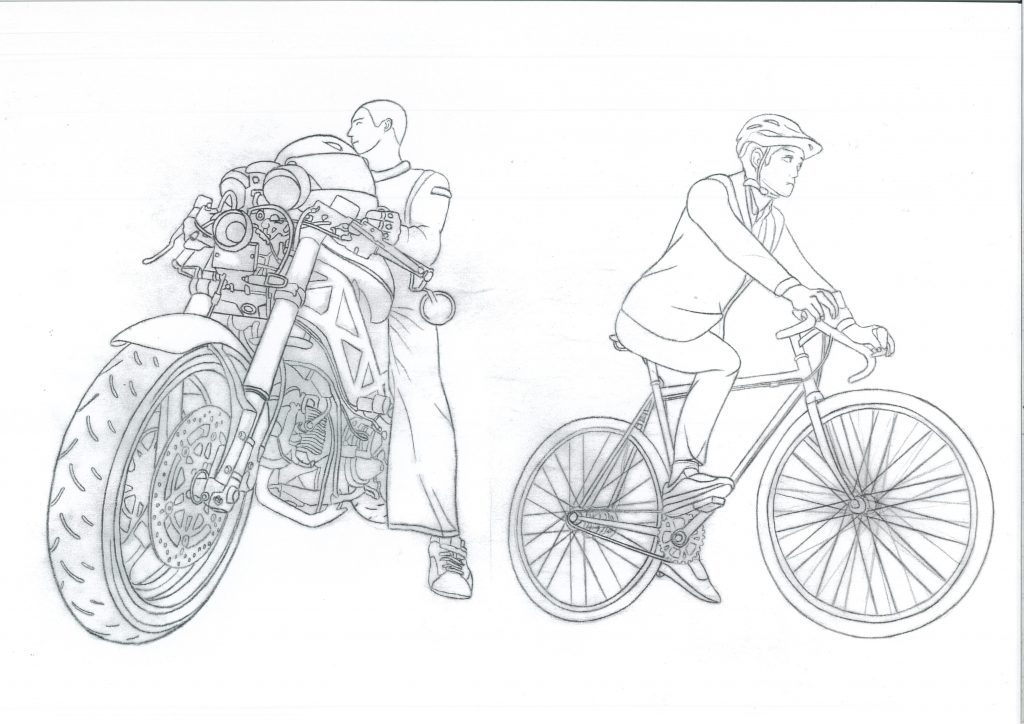

11〜12月 ある程度人体を描けるようになったので、少しレベルをあげて、服を着た人物や自転車に乗っている人物などを描き始めました。また、人物以外にも動物を描いていましたが、人体を描く時に骨格・筋肉の勉強をしたことでバランスよく描けるようになった経験があったので、すぐに絵を描き始めるのではなく、動物の骨格・筋肉の資料を集めて一通り学んでから絵を描くようにしました。そうすることで、人体を描けるようになった期間と比べてかなり短い時間で描くことができるようになりました。(例:画像4)

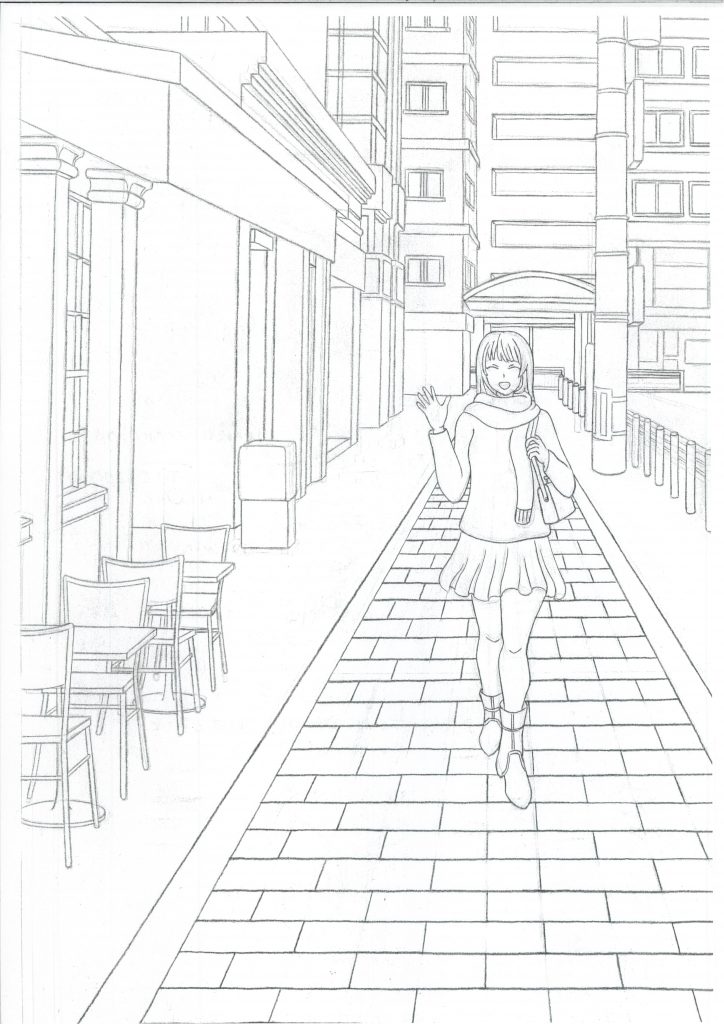

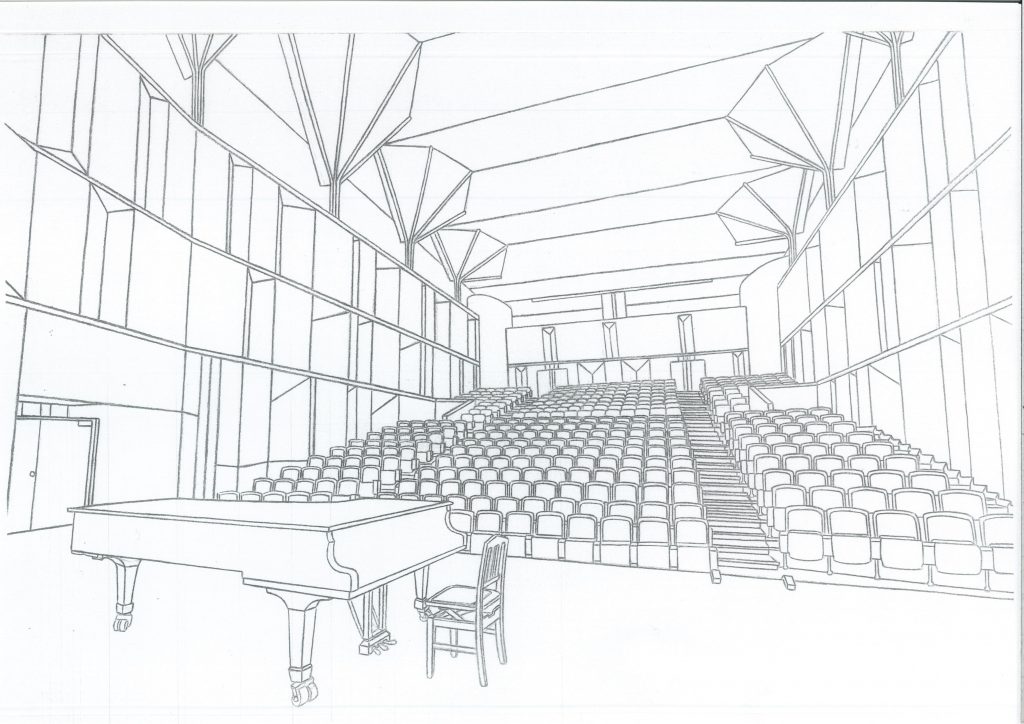

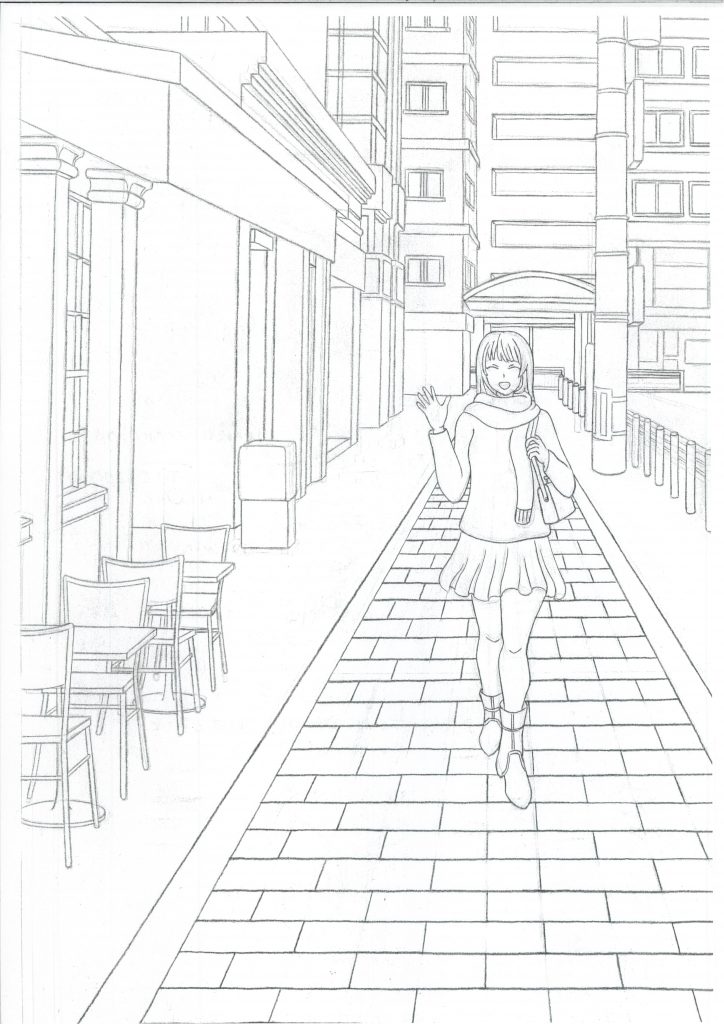

1月 人体も描けるようになり、装飾品やモノを描くことができるようになると、最後にレイアウトが必要になります。レイアウトとは、ざっくりいうと一枚の絵を描くことです。ひとつの絵を描くにあたって、人物がどんな動きで何をしているのか、背景はどのように広がっているのかなどを考え、伝わる絵にする必要があります。これは今まで描いてきたものを様々な形で絵にする必要があるので、集大成とも呼べる作品になっています。(例:画像5)

最も意識したポイント

絵を描くときに最も意識したポイントは絵の全体のバランスです。人間はモノを見る時に最初は全体のバランスを見て、その後に細部を見るのですが、一眼見たときの印象こそ評価する上で最も軸になるポイントだと知りました。ですので、その絵を見た人がすぐに何を描いているのかを理解できることを目標に、全体のバランスを常に意識して誤解を生まないような絵を描くことを心がけました。

作品内容

・人体(12P)

・動物(6P)

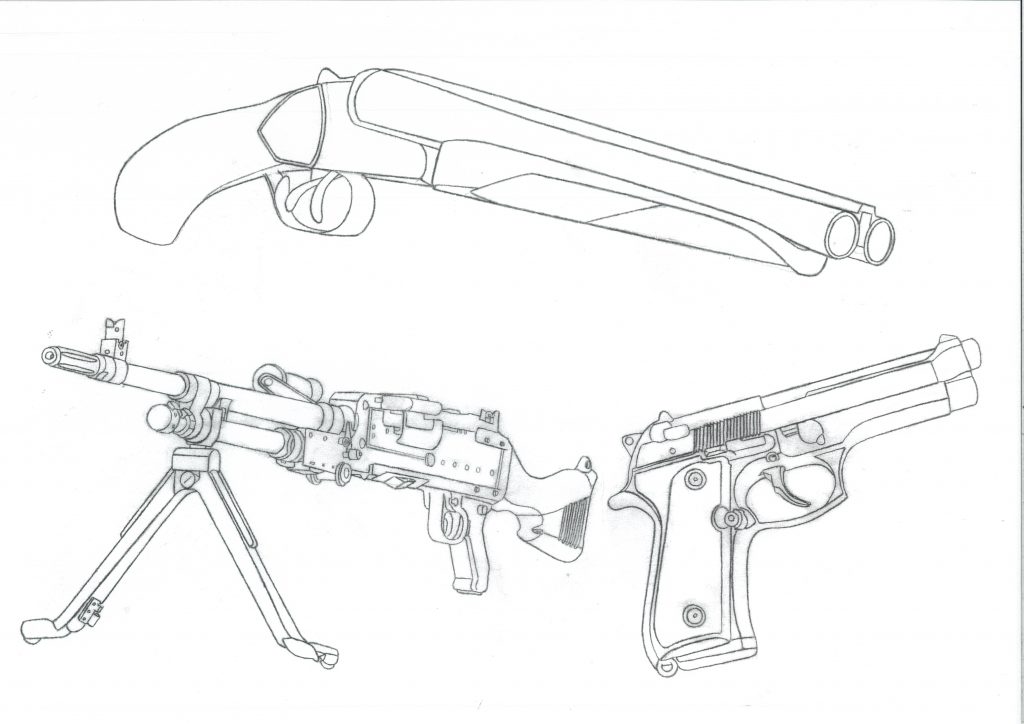

・マテリアル(2P)

・レイアウト(2P)

コメント