研究背景

大型将棋といっても種類はいくつもありますがどれも知名度は低く、対局をしようと考えても相手が見つからないことがほとんどでした。また仮に大型将棋を知らない友人を誘ったとしても駒の多さに圧倒され興味を持つ前に挫折してしまうような状態でした。これでは対局者が増えず、大型将棋に対する議論も捗るようなことはあり得ないのではないかと考え、大型将棋をまずは知ってもらうために各種大型将棋の特徴や面白みといった遊戯性を考察し明らかにしようと考えました。

大型将棋について

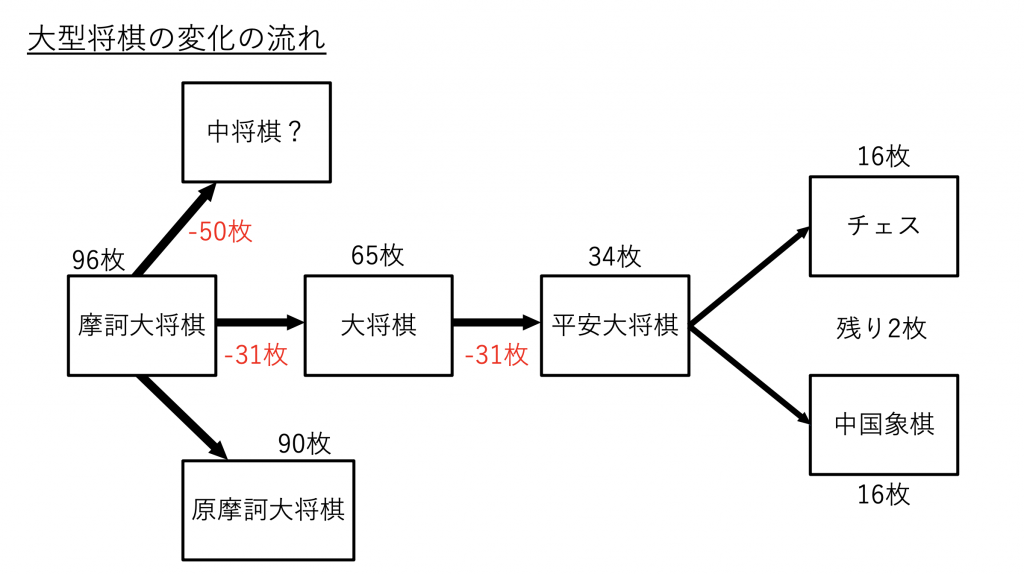

現在、主に対局されている9×9マスの盤面の本将棋はよく知られていると思いますが、平安時代から鎌倉時代には19×16マスの非常に大きな将棋などが存在していました。しかし、実際には対局されていなかっただろうという見解があり、議論される機会が少ない分野でした。ところが実際に復刻されたルール、盤面、駒の動きで対局してみると遊戯として非常に面白く特徴的でゲームとして楽しむことのできるものであることが確認できました。

研究内容

摩訶大将棋

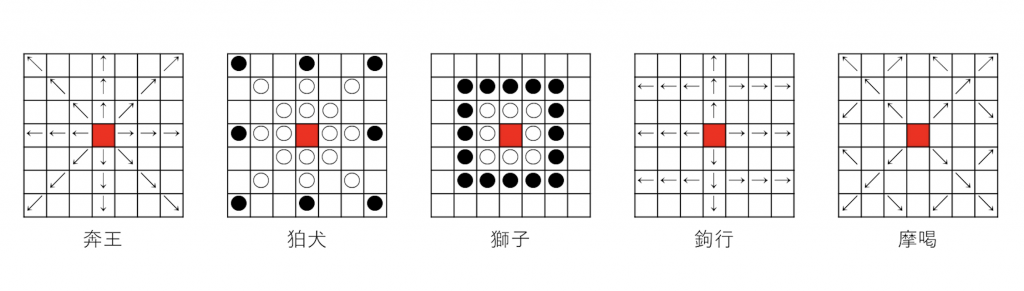

摩訶大将棋には特定の駒が敵陣に入ったのち出ると勝ちというルールがあり初手に絶対に防がなければならない手があり、防がない場合はその時点で負けてしまいます。駒の数は非常に多いですが奔王、狛犬、獅子、鉤行、摩喝の5つの駒が非常に強力なため、駒の動きを把握できない間はこれらを動かすと勝ちやすくなります。

摩訶大将棋の特徴的な3手詰め

3手目で奔王が敵陣に入ったため相手が何をしようとも勝利が確定してしまう

縦横無尽に駆け回る奔王、動かずに駒を取る狛犬と獅子、2回動くことができる鉤行と摩喝

原摩訶大将棋

摩訶大将棋とは違い、非常に弱い部分がないので攻めることが難しい将棋となっています。その分ゆっくりと指すことができるためじっくり考えながら指す場合はこちらの将棋がおすすめです。しかし、駒の動きそのものは摩訶大将棋と同じため摩訶大将棋にアクセントが欲しい時に対局するとまた違った攻略が見つかることがしばしばあります。

正面には動きの強いコマが固まっているため狛犬などを使ってサイドから攻めることが重要です

中将棋

江戸時代の中将棋

現在、主に指されている中将棋であり、伝承されてきているためかルールも非常に考えられています。この将棋では獅子が非常に強いため取られてしまうと一方的な対局になることがほとんどです。そのように面白くないゲームにならないように獅子同士はなかなか取れないようになっています。

13~14世紀の中将棋

応永31年正月2日

花営三代記

「大御所御前ニオイテ元行,貞弥ト将棋指也。十一番。貞弥九番勝也。元行方ヘ奔王出也」

応永32年2月7日

「御方御所御前ニオイテ下条,貞平ト将棋指。奔王ヲ出テ勝」

上記の記載から類推されたもので奔王が出て勝ったという点から奔王あるいは特定の駒が摩訶大将棋のように敵陣に入ったのち出ることで勝敗が決まっていたのではないかと考えられています。特定の駒が勝利条件として適用できるのであれば対局者同士の力量に合わせて難易度を調整することができるため楽しみ方の幅が非常に広がる将棋であったと考えられます。

平安大将棋

1つの方向に駒にあたるまで進むことのできる走り駒が多く、どこから攻められるかわからないので非常に緊張感があります。また摩訶大将棋ほど駒数も多くないため駒を取られるデメリットが大きいことも緊張感を感じられる一因となっています。初手は桂馬や銀将で詰めることが強く陣の弱い部分を的確につくことができます。

現代の本将棋で各行の道を開けるように銀将で最短の王手を取りに行くルート

全方位に走ることのできる金将か

全方位に踊ることのできる銅将を取りに行くルート

まとめ

大型将棋は駒の数が多く、見た目で非常に難しい印象を持ってしまうものですが動きの強い駒とそうでない駒があり、意外と対局中に動かす駒は決まっており初めての方でも楽しめるものとなっています。また、現代の将棋にはない駒を次々と取ることができる爽快感があり、長考しなければ短時間で対局が終わるため、観客や指し手が飽きにくいゲームとなっています。

コメント