問題関心

「初音ミク」が登場し約15年という節目を迎えた。発売以来、若者を中心に絶大な人気を誇る音声合成技術VOCALOIDを使用した楽曲はインターネットだけに留まらず、ラジオやテレビ上でも親しまれている。また2020年9月30日には、スマートフォン用リズム&アドベンチャーゲームアプリ『プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク』(以下「プロジェクトセカイ」)がサービス開始し、発売から約2年現在でダウンロード回数は1000万回を超えている。このような怒涛の勢いの中で、ボーカロイド楽曲の魅力をより具現化させるため楽曲を楽曲制作者の観点より分析しようと考える。本研究では『プロジェクトセカイ』に搭載されている楽曲を調査対象とし、歌詞および音楽的要素を分析考察していきたい。また、分析結果を元にAIによる自動歌詞生成およびメロディ生成を行い、より’VOCALOIDらしい’の定義となり得る楽曲を作成するアプリケーション開発の第一歩とする予定である。

研究概要

「プロジェクトセカイ」収録のボーカロイド作品のうち、2022年9月29日段階で実装されている全書き下ろし楽曲を対象とし分析を行った。書き下ろし楽曲はボーカロイドに関係した様々な人気クリエイターがゲーム内のキャラクターおよびストーリーをイメージし楽曲を提供するシステムとなっている。数々のボーカロイド楽曲を生み出した上で、共通のコンセプトやテーマ性を元に構成された歌詞に着眼することで、よりボーカロイド作品における多角的な特徴を捉えられるのではないかと考え、書き下ろし楽曲に注目し研究することとする。

また、該当作品全65曲に対し、歌詞をexcel上に抽出し KH Coderを利用することで頻出単語の確認や品詞管理を行い、使用回数上位100単語を歌詞分析における調査対象とした。

KH Coderについて

KH Coderを利用した歌詞分析

対象楽曲全65曲、合計24104単語の歌詞分析の結果、上位に使われた単語群には、『セカイ』や『もっと』『歌』といったプロジェクトセカイというゲームそのものにちなんだ単語や、『想い』『未来』『夢』などといった形のない事物にまつわる名詞が多く見られた。最も多く使用された語は『世界』であり漢字カナを合わせ94回である。しかし同じ語であるにも関わらず、ゲームタイトル表記『セカイ』表記を優先した歌詞が多いと読み取れた。このことは耳だけで情報を伝達するのではなく、あえて表記を変化させることで視覚を通した世界観の表現をしているといえる。

また、同一単語あるいは文の反復や、特定の単語と単語が同時に文中に出現する傾向(以下「共起関係」)が多く見られた。メロディをより印象付けるために、音の良い(語呂の良い単語)が多く使われていると推測できた。

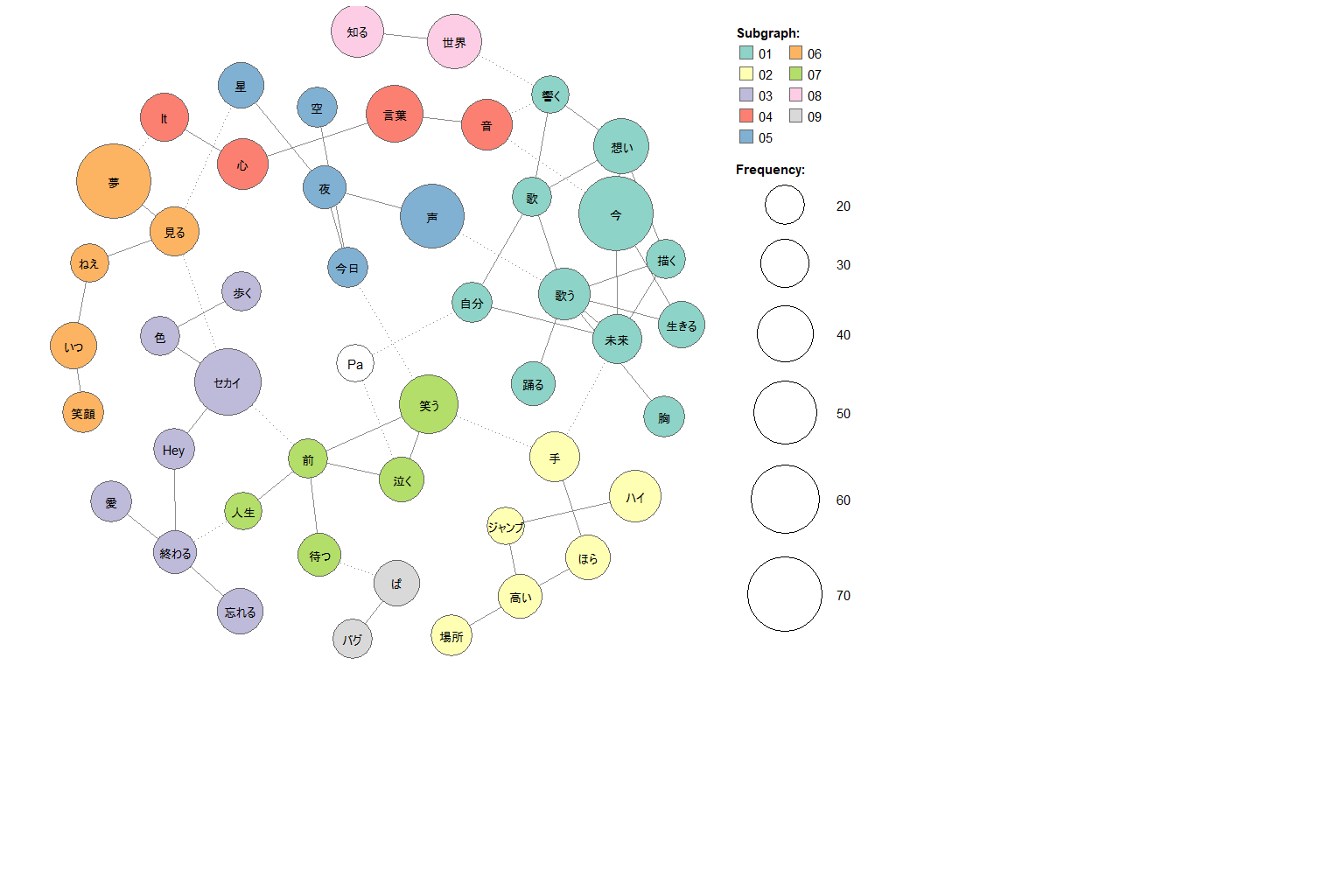

対象楽曲群における共起関係

研究対象の楽曲における単語同士の共起関係をネットワーク図として表せる共起ネットワークに着目する。円の大きさは語句の出現回数を示し、色ごとに結びつきの強いグループに分類されている。例として『今』という語は『歌う』『描く』『生きる』などといった語と組み合わされ歌詞に使用されやすいということが読み取れる。『星』などの実際に景色を想像しやすい語は『夜』『空』といった同系統の共起関係を持っていた。一方で『セカイ』『言葉』など単体では具体的な情景を持たない語に関しても、『色』『愛』『心』『音』といった曖昧な単語同士に強い共起関係があるといえる。

共起関係を利用した歌詞生成

算出した共起関係のデータを利用し、自動歌詞生成を行う。以下が実際に生成された歌詞である。ただし違和感のない歌詞にするため一部人間によるリライトが行われたものである。

全体を通し明るい雰囲気の読み取れる歌詞編成であると汲み取れる。中でも特徴的である点として、一文一文ごとの歌詞の一貫性、あるいは繋がりや情景を連想させる全体像が見えにくいことが挙げられた。しかしながら、「セカイ」という共通テーマを連想させた上でどこか物語性を感じる構造であると読み取れた。

空の隙間から覗き込んだら

その手の中にある

世界を開いて

夢の向こうへ

いつか笑い合った声と

歌にした想い

自分の描く

音を待つ夜

ほら忘れない言葉音に変わる

もっと歌う光照らす先の未来

答え導く小さな音が

もっと響くセカイの星となって

繋ぐ涙の色を見つけよう

知りたい行きたい今

唯一の魔法が始まるストーリー

考察

歌詞分析より推測通り「プロジェクトセカイ」における最大のテーマとも言える『歌』や『想い』の「セカイ」というコンセプトに沿った作詞が行われていることが読み取れた。楽曲の速さだけでなく、作詞者の違う様々な楽曲の集合が言葉だけで特定の世界観、あるいはゲームキャラクターへの感情移入を生む一つの要因を担っていると考察する。また、今回の研究対象だけにとどまらず「ボーカロイドを使用した」という共通のテーマを持った上で、「特定のメッセージを伝達し共感を誘う」ということがボーカロイドにおける独自性を生み出していると考えられる。

また、

今回の研究によりある程度浮かび上がった「ボカロっぽい」の具体的な要素として、音楽を聴く「受け手側が脳内で想像の空間に入り込める言葉選び」が存在すると考えられる。AIによる歌詞がどこかボーカロイド感を生み出したように、共起関係から読み取れた一見ありふれた言葉同士の繋がりがあえて不鮮明かつ曖昧な意味のまま歌詞になることで、曲を聴く人が自由に意味を想像できる構造を作っているといえる。

自分の経験や感情を元に自由に想像して音楽を楽しめるということが「ボカロっぽい」物語性の根源であるといえるのではないだろうか。

まとめ

ボーカロイド楽曲は感傷に浸ったり、世界観を耳のみで存分に体感するだけでなく、頭に残るような印象的なメロディーや音色さらには言葉を楽しむ要素が強い。よって一般的な楽曲よりもテンポが早く、早口であることは伝えたいことを制限されることなく自由に表現した結果であると理解できる。今回の研究である程度の「ボカロっぽさ」をAI的に分析、理解できたことは今後のボーカロイド界隈だけでなく様々なジャンルの楽曲制作やソフトの開発に活用できると考える。

電ch!VTuberプロジェクトスタッフ2023-02-10T20:30:00

こんばんは、電ch!VTuberプロジェクトの者です。

翌日、2023/02/11(土曜日)に大阪電気通信大学のYoutubeチャンネルにて行われる、「卒業研究・卒業制作展なわてんONLINEを見に行こう!」というライブ配信内にて、こちらの作品ページを紹介させていただきます。