制作背景

私は敬語を正しく使うことに苦手意識があり、自分でも気づかないうちに二重敬語を使ってしまうことがあります。また、私の家族や同世代の友人達が気づかず二重敬語を使っているところを見かけることもあります。私は日常会話の中で敬語は必要なものであり、正しく使うことが望ましいと考えています。そこで、敬語を苦手に思っている人や今後敬語を使う機会が多くなる中高生に、正しい敬語を知ってもらいたいと考え、敬語について楽しみながら学べるカードゲームを制作しました。ゲーム性や楽しさを加えるため、計算の要素を入れる工夫をしています。

ゲーム概要

このゲームは敬語を学ぶことを目的としたカードゲームです。敬語に関する問題を解いて、数字を獲得します。獲得した数字と四則演算(足し算、引き算、掛け算、割り算)を用いて1つの計算式を作り、計算結果となる数を「お題の数字」に1番近づけたプレイヤーが勝者となります。

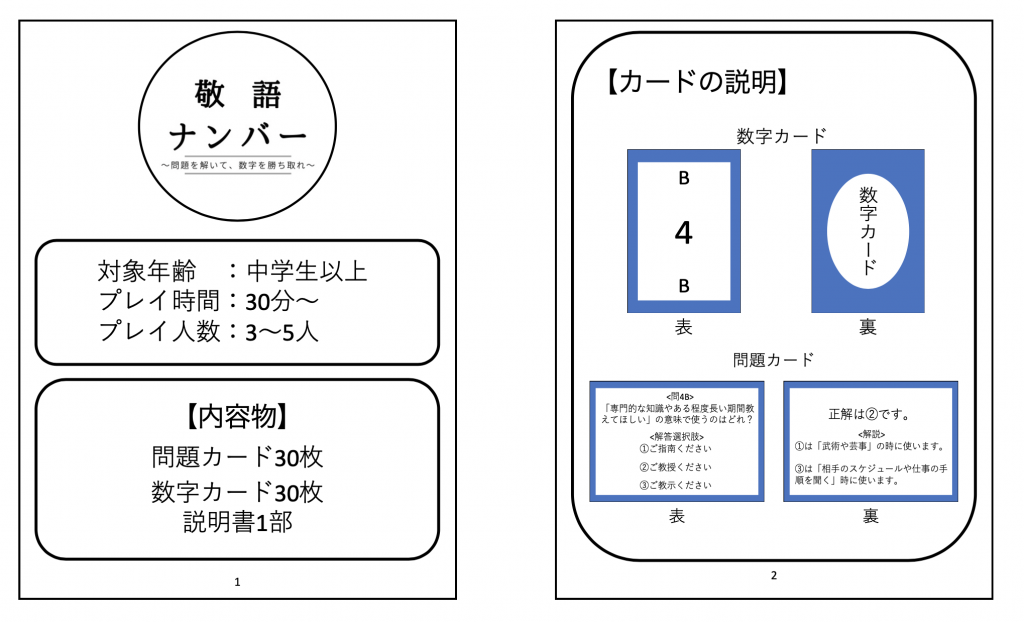

- ジャンル :カードゲーム

- 対象年齢 :中学生以上

- プレイ時間:30〜40分

- プレイ人数:3~5

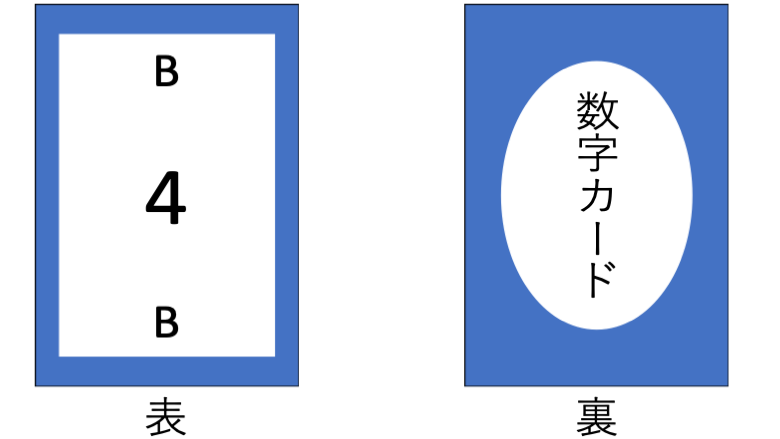

内容物

- 数字カード:30枚

- 問題カード:30枚

- 説明書 :1部

ゲームの流れ

【準備】

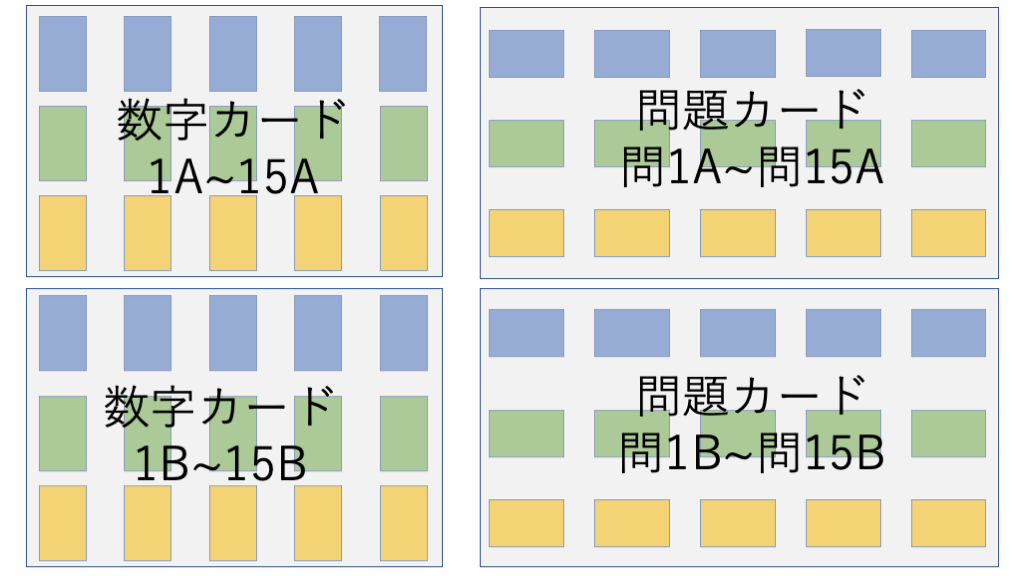

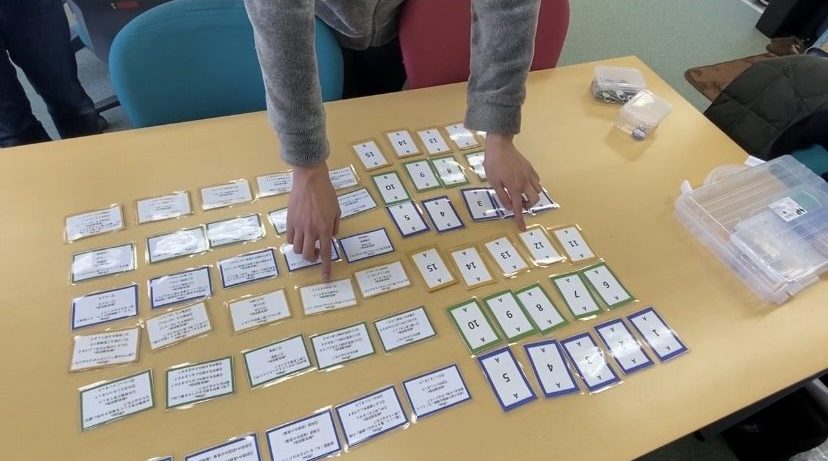

(1)数字カード、問題カードを表向きにして図1のように並べます。

(2)じゃんけん等で手番を決めます。

(3)「お題の数字」を1つ決めます。(お題の数字は1〜300までの整数とします。)

【進行】

(1)手番がきたプレイヤーは、場にある数字1A~15Bのうちから1つを宣言します。

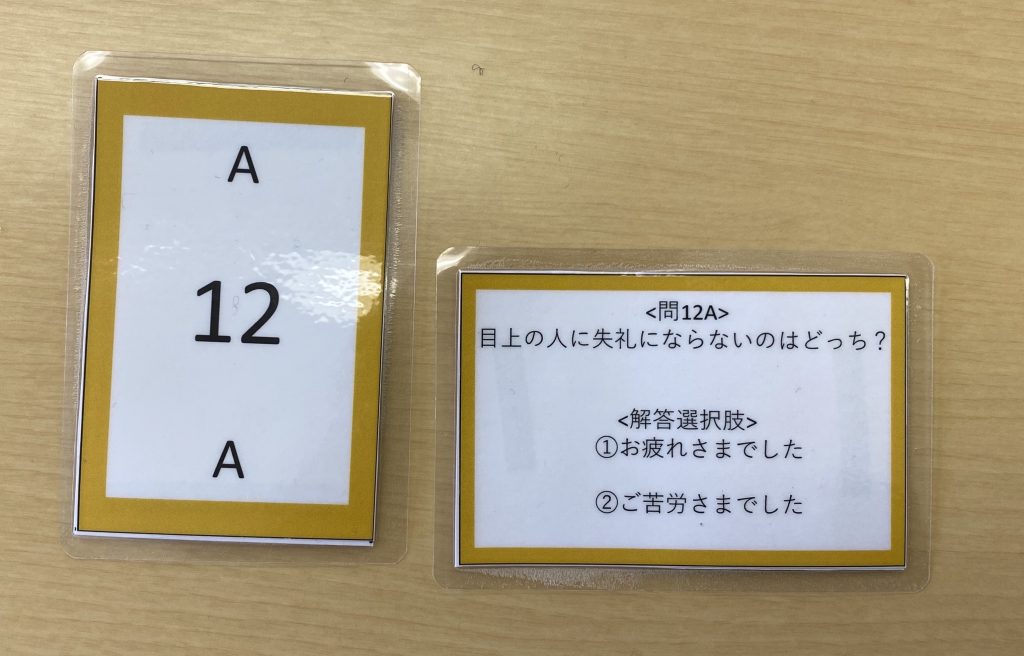

(2)宣言した数字と同じ数字の「数字カード」と「問題カード」をそれぞれ取り、手元に置きます。(例:12Aを宣言したら、12Aの「数字カード」と問12Aの「問題カード」を手元に置きます。)

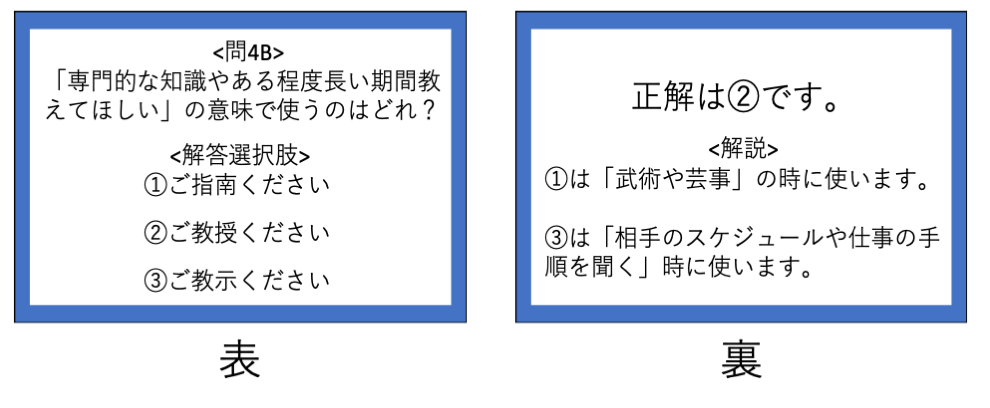

(3)「問題カード」に書かれている問題と解答の選択肢を声に出して読みます。

(4)解答を他のプレイヤーにも聞こえるように宣言します。

(5)解答を宣言したら、「問題カード」を裏返しにして答え合わせを行います。

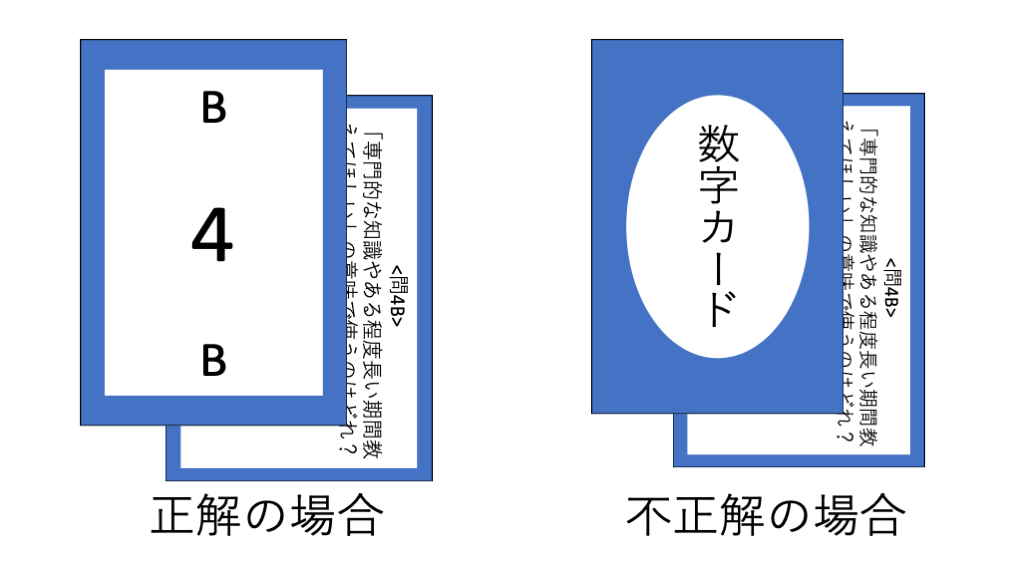

(6)答え合わせを行った後は、上側を「数字カード」にして正解の場合、不正解の場合、それぞれ図2のように手元に置きます。

(7)カードを手元に置いたら、手番が次のプレイヤーに移ります。

(8)場のカードが全て無くなるか、プレイヤー全員がパスを選択して手番が1周するまで(1)~(7)をくり返します。なおパスは問題を4問以上正解すると使えるようになります。

(9)獲得したカードの数字の4つと四則演算(足し算、引き算、掛け算、割り算)を用いて計算式を作ります。

(10)計算結果となる数が「お題の数字」に1番近いプレイヤーが勝者となります。

【計算式を作る時と計算結果となる数についての注意事項】

(1)四則演算の記号は重複してもかまいません。

(2)獲得したカードの数字が4つ以上ある場合は、その中から4つを選んで計算式を作ってください。

(3)獲得したカードの数字が3つ以下の場合はその個数で計算式を作ってください。

※使える数字が3つならその3つの数字で計算式を作り、使える数字が2つならその2つで計算式を作ります。

(4)小数については、切り上げ・切り捨てを選択してください。

※5÷2を切り上げて3としても、切り捨てて2としてもどちらでも大丈夫です。

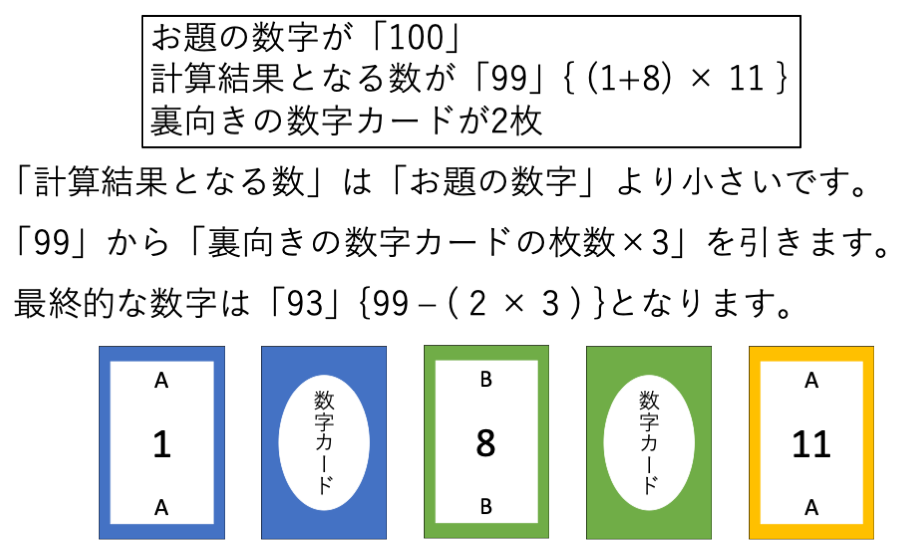

(5)裏向きの数字カードがある場合は、まず計算結果となる数と「お題の数字」を比較します。

計算結果となる数が「お題の数字」より小さい時は、計算結果となる数から「裏向きの数字カードの枚数×3」を計算結果となる数から引きます。

計算結果となる数が「お題の数字」より大きい時は、「裏向きの数字カードの枚数×3」を計算結果となる数に足します。

計算結果となる数が「お題の数字」と一致していた時は、「裏向きの数字カードの枚数×3」を計算結果となる数に対して、足すか引くかを選択してください。

コメント