制作背景

私は大学に入学して初めてプログラミングを学びましたが、理解を深めるのに時間がかかり苦労しました。しかし、幼少期からプログラミング学習を始めていたとしても、読めない文字の羅列や独特な単語などもあり、興味を持つのは難しかったのではないかと思います。そこで、ボードゲームという子供に身近な遊びを通して、将来プログラミングを学習する子供が楽しみながらプログラミングに必要な論理的思考力を身につけられるとよいと考え、このゲームを制作しました。

ゲーム概要

このゲームは論理的思考力を養うことを目的としたボードゲームです。スゴロクに似たシンプルなルールで、子供でも楽しめるように工夫しています。

ジャンル :ボードゲーム

対象年齢 :7才以上

プレイ人数:2人

プレイ時間:10〜15分

内容物

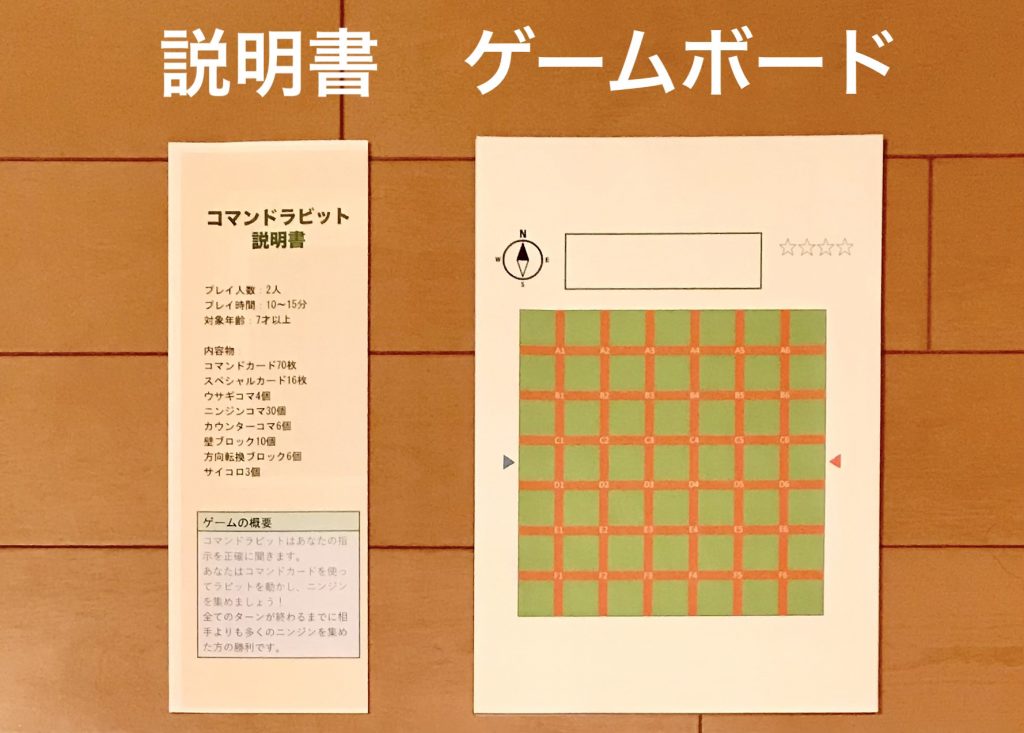

- 説明書 :1部

- ゲームボード :1枚

- コマンドカード :70枚

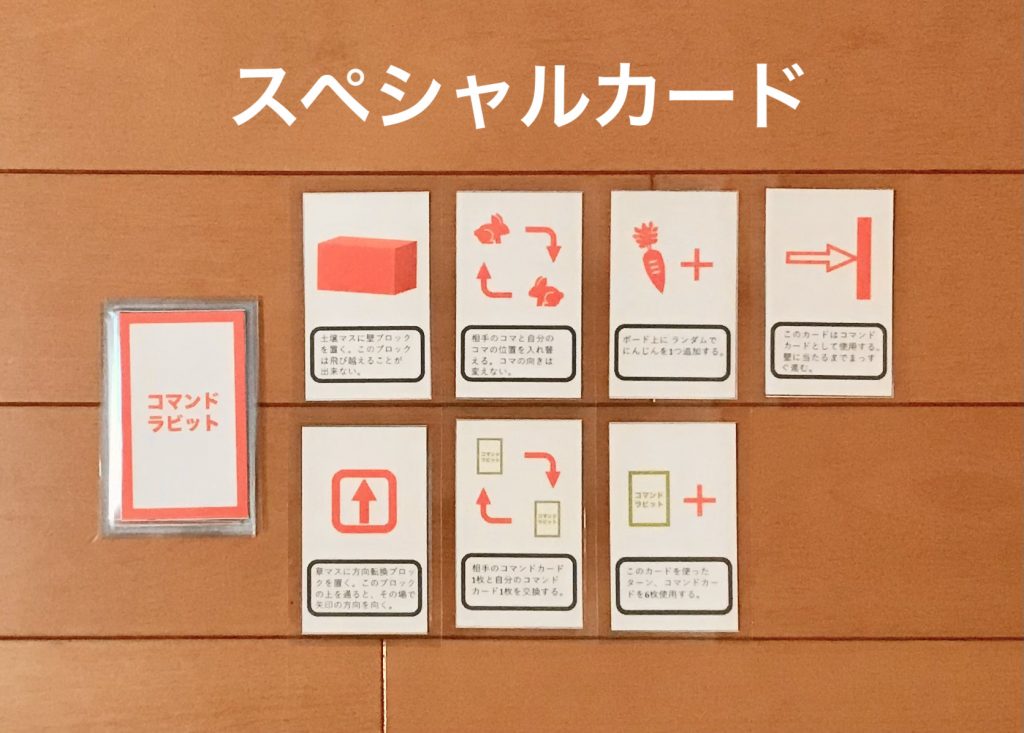

- スペシャルカード:16枚

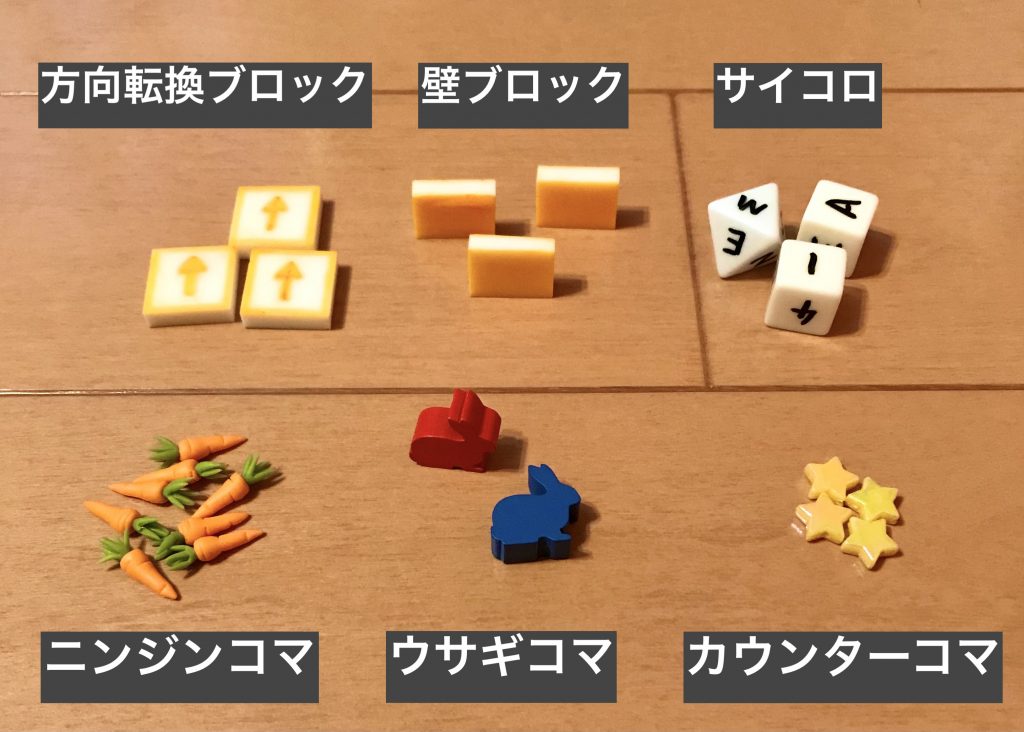

- ウサギコマ :4個

- ニンジンコマ :30個

- カウンターコマ :6個

- 壁ブロック :10個

- 方向転換ブロック:6個

- サイコロ :3個

ゲームの流れ

【準備】

- お互いのプレイヤーはボード上の三角形マークが自分の正面に来るようにし、ボードを挟むようにして向かい合います。

- ウサギコマを自分から見て正面に向け、初期位置のマスに置きます。

- サイコロを振り、ボード上に7個のニンジンコマを置きます。(コマの置き方は説明動画を参照してください)

- コマンドカードをシャッフルしたのち裏向きで山札として置き、お互いのプレイヤーはその山札からカードを7枚取って手札に並べます。この時、手札は相手に見えるように常に表向きに置きます。

- スペシャルカードをシャッフルしたのち、裏向きで山札として置きます。

- ジャンケンで先攻と後攻を決めます。

【進行】

- 先攻のプレイヤーは自分のターンが始まる毎に、カウンターコマをボード上のカウンターマスに置きます。

- 2ターン目以降のターンの初め、自分の所持しているニンジンコマが相手のニンジンコマよりも少ない場合、プレイヤーはスペシャルカードの山札からカードを1枚引きます。そして、そのカードを使う場合は「使います」と宣言し、使わない場合はカードを捨てます。

- 次に、手札の中からコマンドカード5枚を選び、選んだ順にカードを使い、ウサギコマを動かします。この時、ニンジンコマの上を通過するとそのニンジンコマを獲得し、相手のウサギコマを飛び越えるとその度に相手の所持するニンジンコマを1つ奪います。

- 使ったコマンドカードとスペシャルカードを捨て、再び手札が7枚になるように山札からコマンドカードを引きます。次にサイコロを振り、ボード上のニンジンコマが7個になるように、出た目のマスに置きます。この時、お互いのプレイヤーは1ターンに1度だけ、手札を好きな枚数山札のコマンドカードと交換できます。

【勝利条件】

全てのターンが終わるまでに相手よりも多くのニンジンコマを集めた方の勝利です。先攻と後攻それぞれのターン終了で1ターン終了とし、ゲームは4ターンおこないます。

ライト2023-02-15T11:37:16

とても可愛いモチーフと見ただけで面白そうと思えるゲーム説明でとても気に入りました!

ところで、

方向転換ブロックが→↓

↑←のように配置されたり、

壁でウサギが囲まれるなどして

ウサギの身動きが取れなくなることがあると思いますが想定済みですか?

sawamura2023-02-16T13:10:49

ご質問ありがとうございます。

プレイヤーの身動きが取れなくなることを想定して、その時は初期位置に戻るルールを説明書に記載してあります。また、方向転換ブロックを置くカードが2/16枚、壁ブロックを置くカードが3/16枚、1ゲーム中に使えるスペシャルカードが最大で3枚であるため、身動きが取れなくなることはほとんどないと思われます。

yanase2023-02-11T10:32:57

アルゴリズムの知育教育としても使えそうですね!これはやはり対戦形式の方が面白くなるのでしょうか?(例えば協力形式などは考えられたのでしょうか?)

sawamura2023-02-11T13:21:00

コメントありがとうございます。

対戦型にした理由ですが、次のターンの相手の動きを考えて自分のコマを動かさなければいけなくなるで、論理的思考を養うという目的に沿った内容になると考えたためです。